【182人に聞いた】パソコンやHDDなどのデータ損失と復旧の体験談を徹底調査!

スマートフォンやPCが生活の中心になった今、写真や動画、書類、アカウント情報などのデータを失うことは大きな損失です。「データが消えたらどうすればいい?」「データ復旧サービスについて知りたい」といった声も多く、実態の把握と対策が重要です。

そこで全国の20〜60代以上の182人を対象に、データ損失の経験や復旧の実態などについてアンケートを実施しました。この記事ではアンケート結果をもとに、バックアップの方法やデータ復旧の手段、データ復旧サービスの選び方などを紹介します。

記事を読むとデータのバックアップの見直しや、データを失ってしまった際の対策ができます。アンケートの調査方法は以下のとおりです。

- 期間:2025年9月17日

- 対象:全国の20~60代以上の男女(男性:105人、女性:77人)

- 有効回答数:182人

- 方法:インターネットによるアンケート

20〜60代以上の男女の182人へのアンケート内容

全国20〜60代以上の男女の182人へのアンケート内容は以下のとおりです。

- あなたの年齢を教えてください。

- あなたのお住まいを教えてください。

- あなたの職業を教えてください。

- 普段利用しているデジタル機器をすべてお選びください。

- 保存しているデータの種類をすべてお選びください。

- データ損失を経験したことがありますか?

- 失ったデータの種類をすべてお選びください。

- データ損失の原因を教えてください。

- データをどのように復旧しましたか?

- データのバックアップ頻度を教えてください。

- データのバックアップ方法を教えてください。

- バックアップをしない理由を教えてください。

- サイバー攻撃の脅威についてどの程度理解していますか?

- 現在行っているセキュリティ対策を教えてください。

- データを自分で復旧できる自信はどの程度ありますか?

- データ復旧サービスを利用する意向を教えてください。

- データ復旧サービスを選ぶ際に重視するポイントを教えてください。

- ご意見・ご感想などがあればご記入ください。

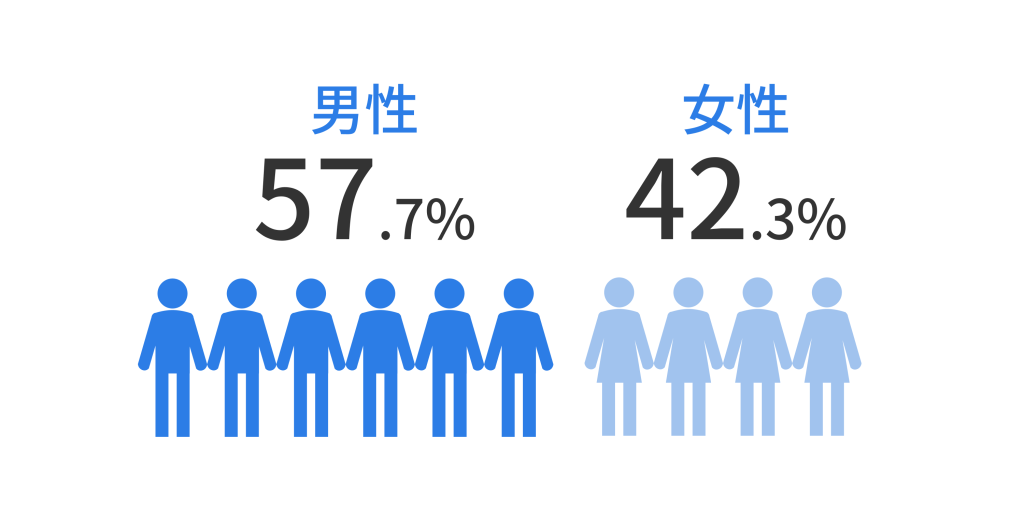

あなたの性別を教えてください。

アンケートに回答した男女比は「男性」57.7%(105件)「女性」42.3%(77件)で、大きな差はありませんでした。

編集部のコメント

性別による偏りはなく、幅広い層からアンケートの回答が集まったことがわかります。

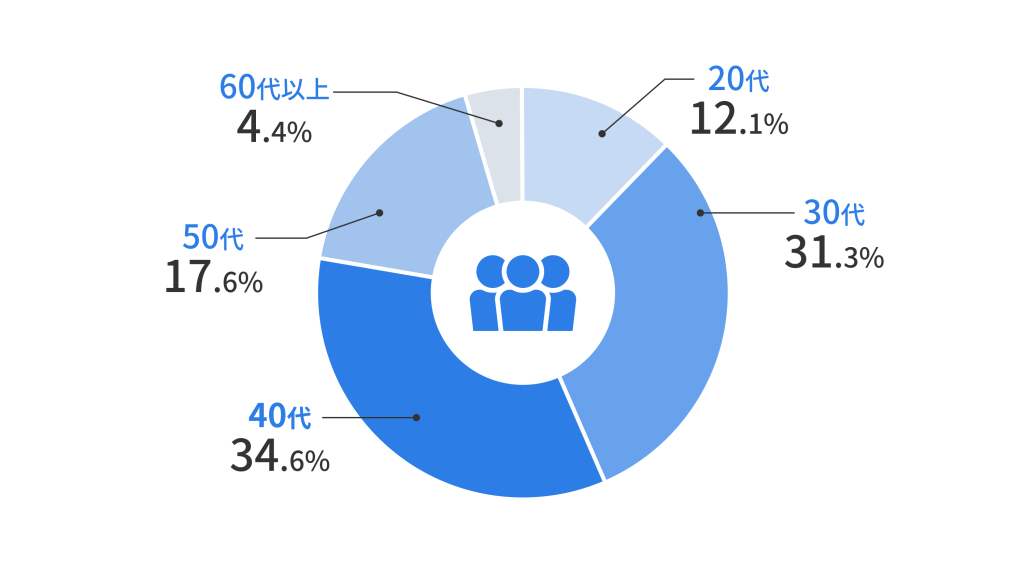

あなたの年齢を教えてください。

アンケート回答者の年齢で最も多かったのは「40代」34.6%(63件)、次いで「30代」31.3%(57件)でした。次に「50代」17.6%(32件)、「20代」12.1%(22件)、「60代以上」4.4%(8件)と続きます。30〜40代が全体の約3分の2の65.9%(120件)を占めています。

編集部のコメント

仕事や子育て、家計の管理などでデータを多く扱う30〜40代を中心にアンケートの回答が寄せられました。

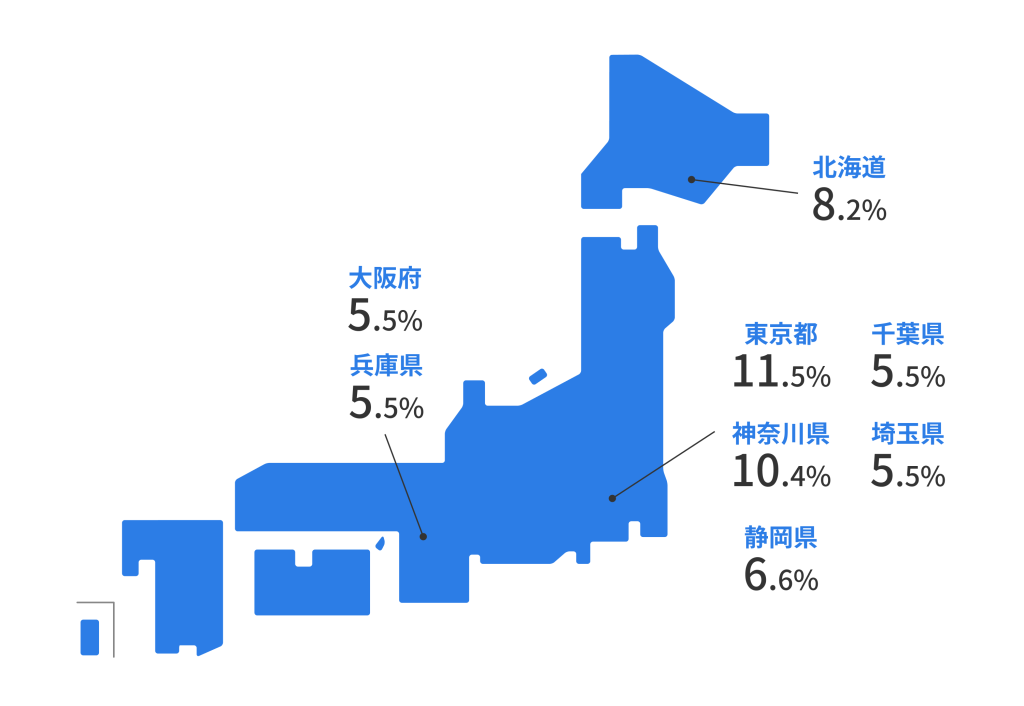

あなたのお住まいを教えてください。

アンケートの回答をした人の住まいで最も多かったのは「東京都」21件でした。次いで「神奈川県」19件、「北海道」15件、「静岡県」12件が続きます。さらに「兵庫県」「大阪府」「埼玉県」「千葉県」は各10件と首都圏と関西圏を中心に全国各地から幅広く回答が集まりました。

東北地方や九州、四国などからも回答が寄せられており、全国的に幅広い地域の人々が調査に参加していることが確認できました。

首都圏や関西圏は人口や企業が集まっています。首都圏や関西圏は日常的にPCやスマートフォンを使う場面が多いため、データ損失や復旧への意識が特に高い地域と考えられます。リモートワークやクラウド利用などデジタル依存度が増していることもデータ損失や復旧への意識が高まる要因です。

一方で北海道や東北、九州など非都市部からの回答も一定数寄せられました。地震や台風など自然災害が多い地域では、バックアップや復旧サービスへの関心が高まりやすくなります。自然災害が多い地域では停電や機器故障によるデータ損失を想定する傾向が強いことが理由です。

編集部のコメント

全国的に多様な理由からデータ損失や復旧への関心が高いことがわかります。

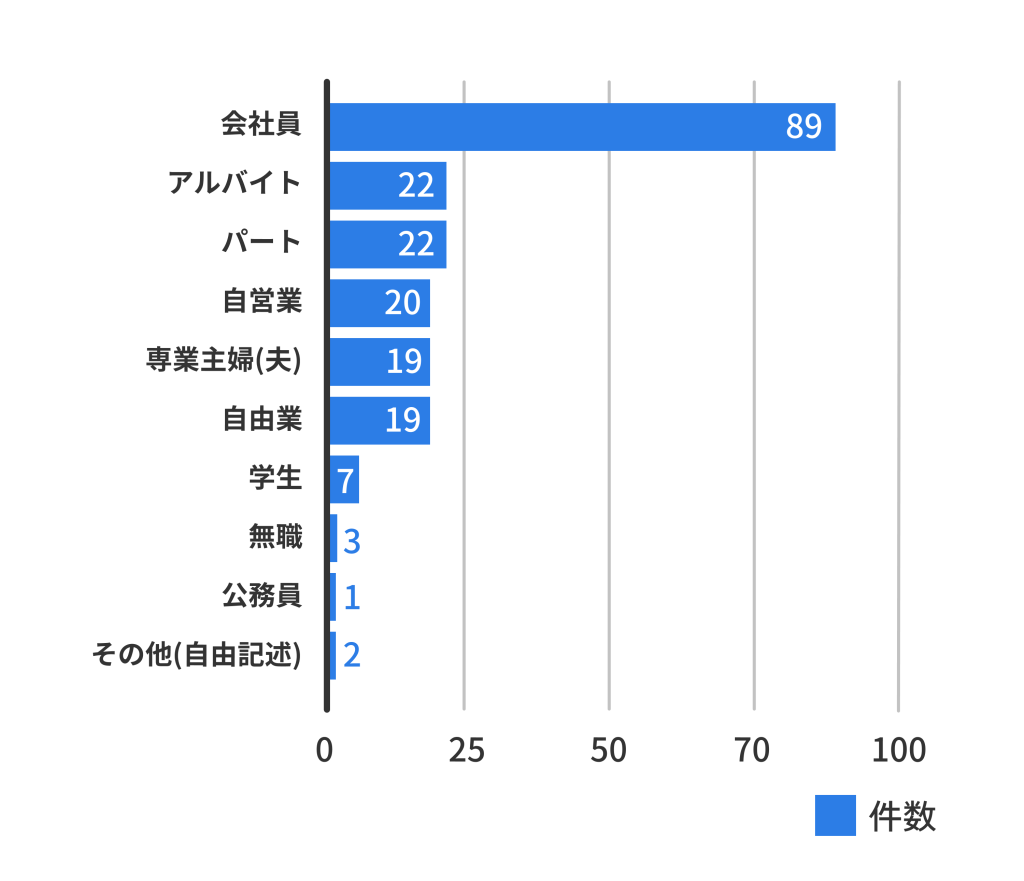

あなたの職業を教えてください。

アンケート回答者の職業で最も多かったのは「会社員」48.9%(89人)でした。次いで「パート」12.1%(22人)、「アルバイト」12.1%(22人)がほぼ同率で続いています。

「自営業」11.0%(20人)「専業主婦(夫)」10.4%(19人)といった多様な立場の人々から回答が得られました。「自由業」10.4%(19人)「無職」3.8%(7人)「学生」1.6%(3人)「公務員」0.5%(1人)も含まれます。

会社員は業務でPCやクラウドサービスを日常的に使用しています。メール・顧客情報・契約書などのデータ損失は会社員にとって業務効率や取引の信頼性に直結するリスクです。そのため会社員はデータ損失や復旧への意識が高まりやすい層と考えられます。

自営業や自由業の人は自らが事業の責任者であるため、データ損失が直接収益や信用に直結する大きなリスクです。組織的なサポート体制が乏しいことから自営業や自由業の人のデータ管理は基本的に自己責任です。

専業主婦(夫)や学生など一見業務利用が少ない層でも、家計管理・資料データや写真・動画などを日常的に扱っています。仕事だけでなく、家庭や学業においてもデータが重要な位置を占めていることがうかがえます。

編集部のコメント

データ損失リスクは職業を問わず幅広い人に関わる課題であることがわかりました。業務利用だけでなく、生活の中でもデータをどう守るかという視点が重要です。

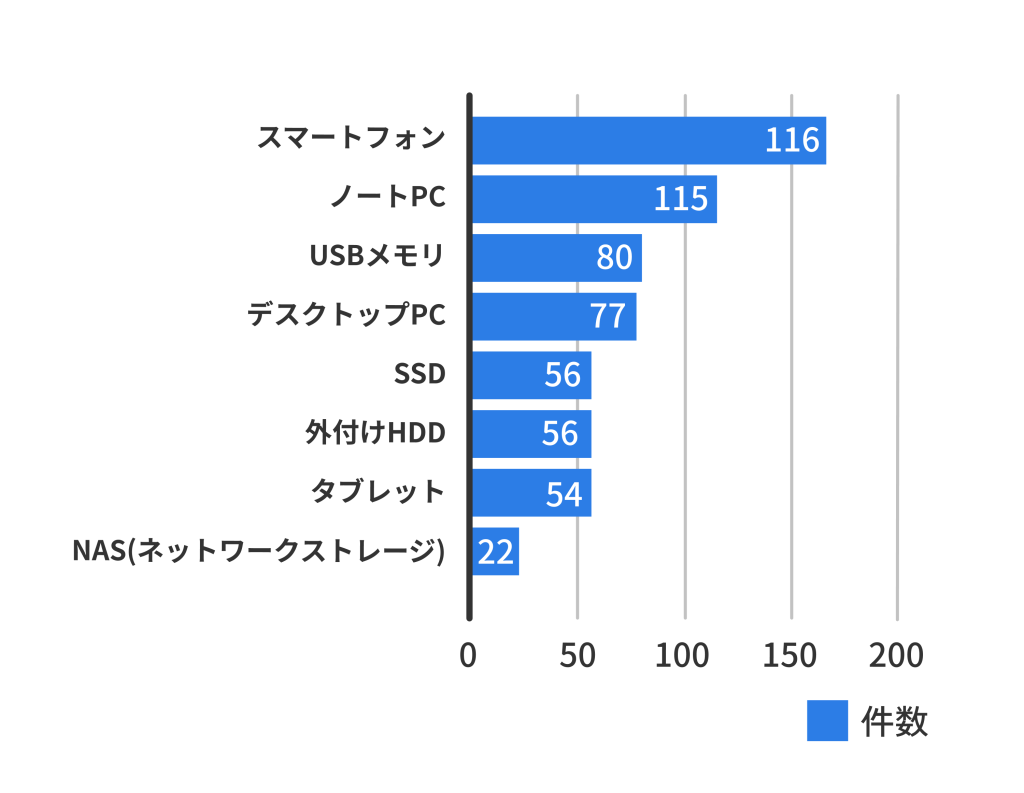

普段利用しているデジタル機器をすべてお選びください。

アンケートの結果、最も多く利用されていたのは「スマートフォン」91.2%(165件)でした。次いで「ノートPC」63.5%(115件)が半数を超えています。スマートフォンとPCを併用するスタイルが一般的であることがわかります。

「USBメモリ」44.2%(80件)や「デスクトップPC」42.5%(77件)が4割程度利用されていました。「SSD」30.9%(56件)や「外付けHDD」30.9%(56件)、「タブレット」29.8%(54件)も約3割の人が利用しています。

「NAS(ネットワークストレージ)」12.2%(22件)といった高度な利用も一定数存在しました。

各機器の特徴は以下のとおりです。

- USBメモリ

- 持ち運びや一時的なデータの受け渡しに便利だが、紛失や破損リスクが高い。

- SSD

- 処理速度が速く衝撃に強いため、外出先でも安心して利用可能。

- 外付けHDD

- 大容量データの保存に適しており、写真や動画の長期保管に向く。

- NAS(ネットワークストレージ)

- 複数端末からアクセスでき、家庭や小規模オフィスでのデータ共有に有効。

編集部のコメント

スマートフォンを中心にノートPCや外部ストレージを組み合わせる利用形態が主流であることがわかりました。USBメモリや外付けHDDといった物理メディアも根強く使われており、物理的破損や紛失によるデータ損失リスクもあります。

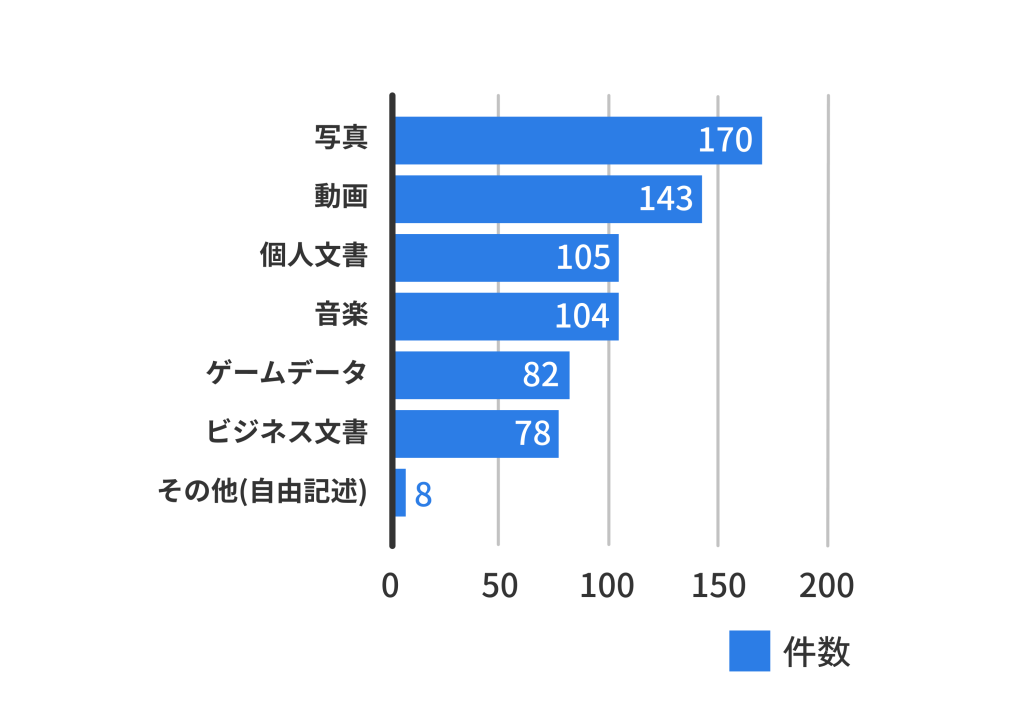

保存しているデータの種類をすべてお選びください。

アンケートで保存しているデータの種類を尋ねたところ、最も多かったのは「写真」93.4%(170人)でした。続いて「動画」78.6%(143人)の割合が高く、視覚的な記録が多くの人にとって重要データであるとわかります。

「個人文書」57.7%(105人)や「音楽」57.1%(104人)といったデータも過半数が保存していました。「ゲームデータ」45.1%(82人)や「ビジネス文書」42.9%(78人)といった趣味・仕事に直結するデータも多数です。デジタル上に依存する生活スタイルが定着していることがわかります。

少数ですが「その他」4.4%(8人)と答えた人もおり、利用環境に応じて多様なデータが保存されていることがうかがえます。

編集部のコメント

データは単なる情報ではなく、生活の記録・資産・娯楽のすべてを含む多面的な存在になっています。損失がもたらす影響も多様化しており、家庭・仕事・趣味のいずれにおいても「データをどう守るか」が現代生活の大きな課題です。

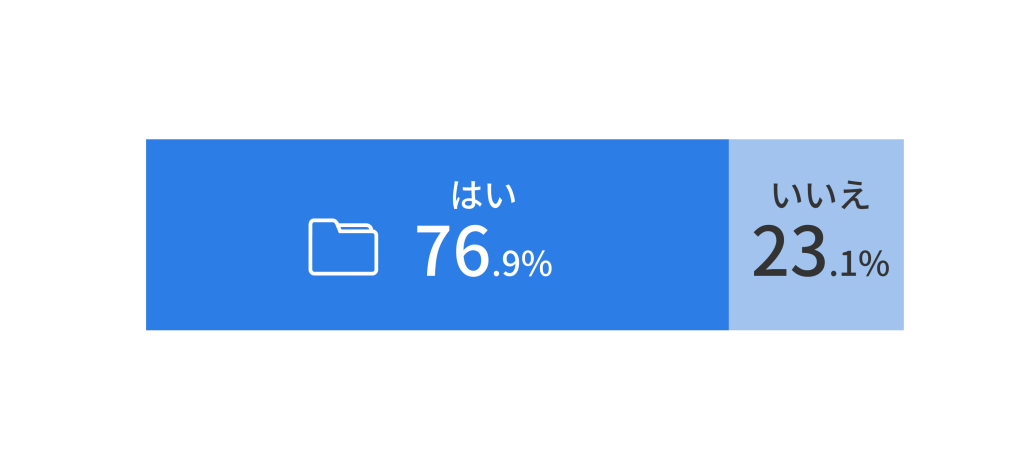

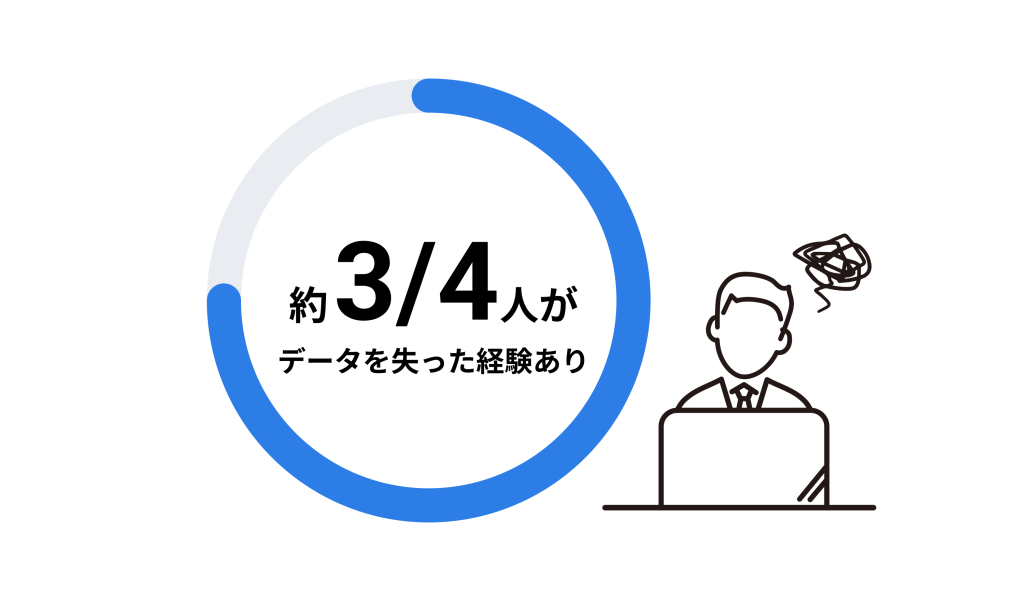

データ損失を経験したことがありますか?

アンケートによるとデータ損失の経験は「はい」76.9%(140人)、「いいえ」23.1%(42人)でした。約4人中3人がデータの喪失経験ありという高い割合でした。

編集部のコメント

データ損失は稀に起きる事故ではなく、多くの人が直面する現実であることが明らかになりました。日常的なデータの運用や設定の工夫が、損失リスクを減らすために重要です。

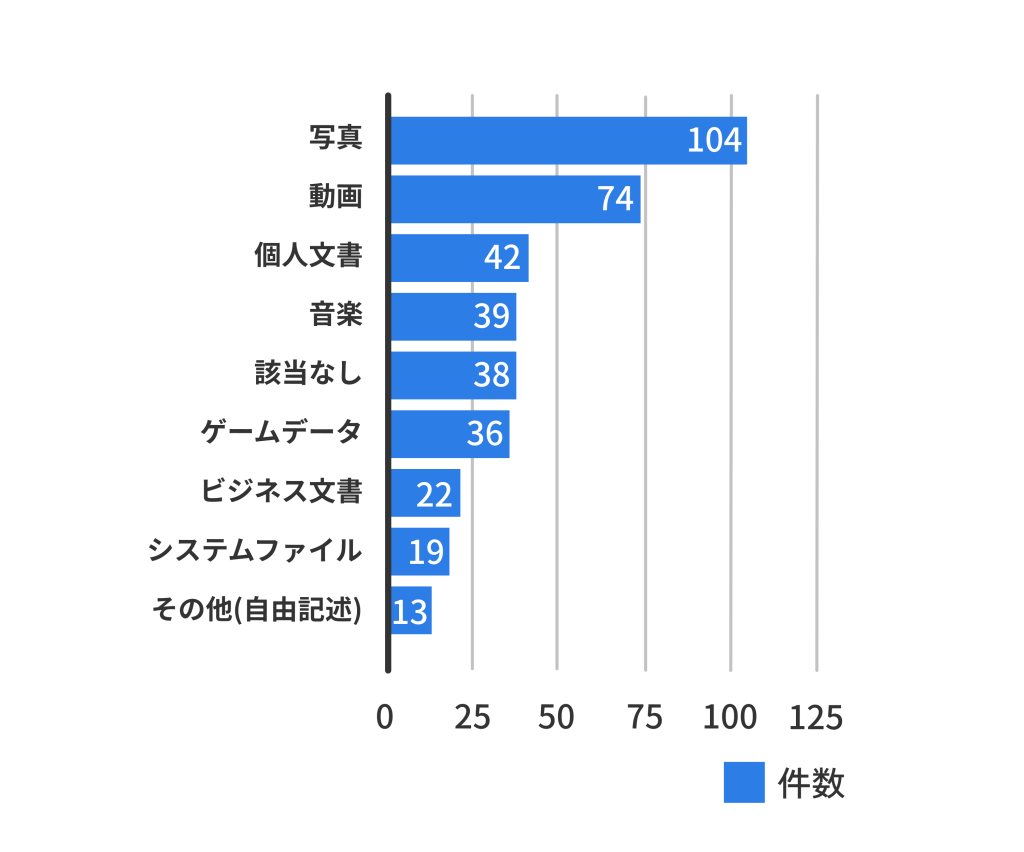

失ったデータの種類をすべてお選びください。

アンケートの結果、失ったデータの種類で最も多かったのは「写真」で57.1%(104人)でした。次いで「動画」が40.7%(74人)、「個人文書」が23.1%(42人)、「音楽」が21.4%(39人)と続きました。

次に続くのは「ゲームデータ」19.8%(36人)や「ビジネス文書」12.1%(22人)です。「システムファイル」10.4%(19人)と答えた人も一定数いました。趣味から仕事まで幅広い分野でデータ損失が発生していることがうかがえます。

写真や動画といった思い出に関わるデータの損失が目立ちます。子どもの成長記録や旅行の写真などは二度と取り戻せません。写真や動画を失った際の影響は大きいと考えられます。

「個人文書」「ビジネス文書」など生活や仕事に直結するデータを失ったという回答も見られました。公共料金や行政関係の書類データを失うと再取得に時間がかかります。業務資料の消失は取引先との信頼やプロジェクト進行に直結する恐れがあります。

編集部のコメント

データ損失は思い出と仕事という両方の情報資産を一度に失う大きなリスクを伴います。データ損失を防ぐ対策として、クラウドの自動同期や外付けHDD、NAS(ネットワークストレージ)などを活用してください。用途に応じて複数の方法を併用することで、万が一の際にも被害を最小限に抑えられます。

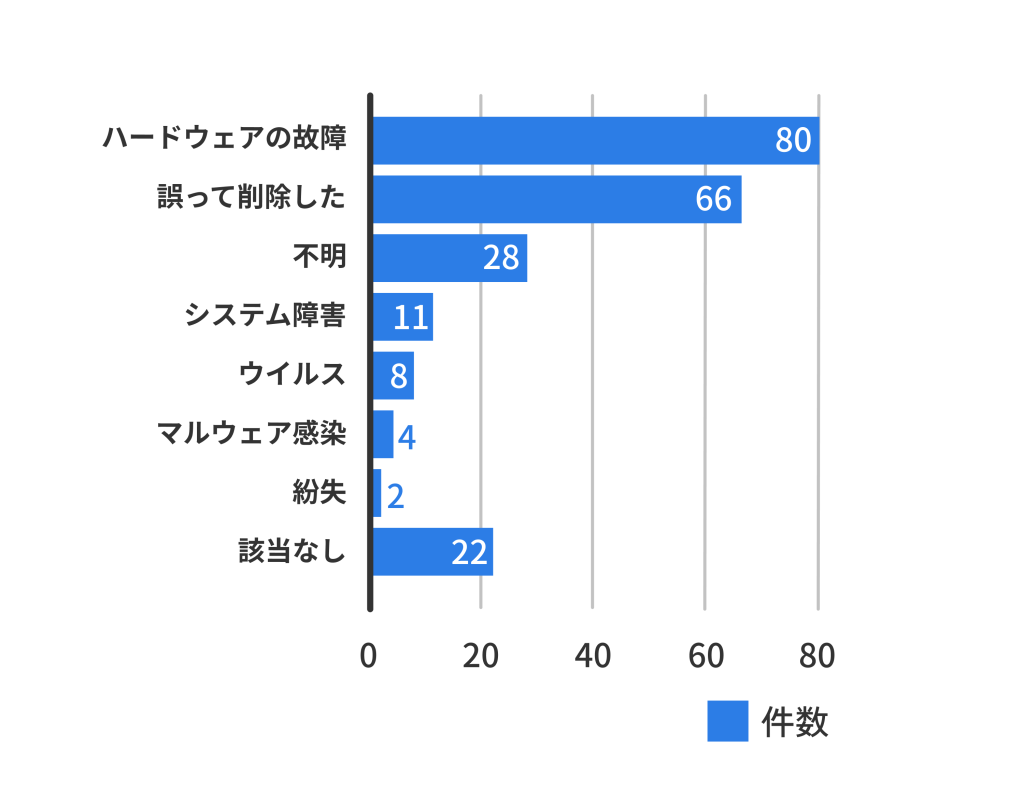

データ損失の原因を教えてください。

アンケートの結果、データ損失の原因として最も多かったのは「ハードウェアの故障」43.9%(80人)でした。次いで「誤って削除した」36.3%(66人)が続き、利用者の操作ミスも大きな割合を占めています。

データ損失の原因として「原因不明」と回答した人が15.4%(28人)いました。突然のトラブルで原因を特定できなかったケースが多く、専門的な診断なしでは判断が難しい状況があると考えられます。「システム障害」6.0%(11人)の回答もありました。

「ウイルス」4.4%(8人)、「マルウェア感染」2.2%(4人)、「端末の紛失」1.1%(2人)といったケースは少数にとどまっています。

※ 「該当なし」12.1%(22人)は「データ損失していない」人の回答です。

編集部のコメント

データ損失の原因は「ハードウェアの故障」と「ヒューマンエラー」が多くを占めています。日頃からバックアップをとることで予防可能です。ウイルス感染による損失は割合としては少数ですが、発生すると個人情報漏えいや金銭被害に直結する深刻なリスクです。

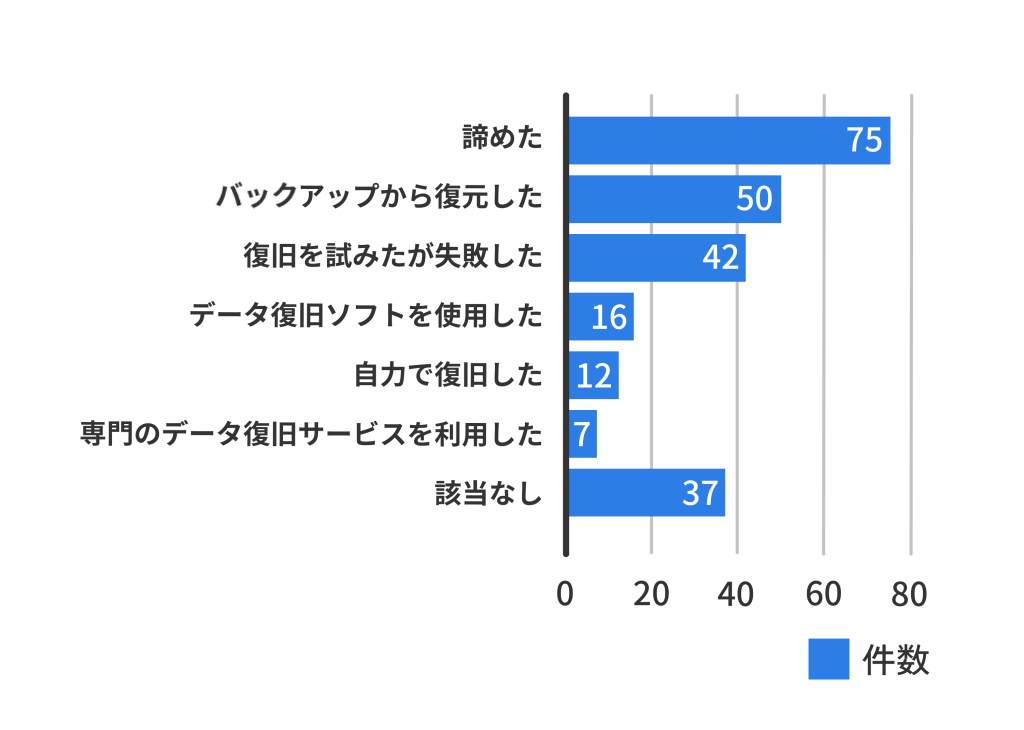

データをどのように復旧しましたか?

アンケートの結果によると、データを損失した際に「諦めた」と答えた人が最も多く41.2%(75人)でした。「復旧を試みたが失敗した」23.1%(42人)を合わせると、全体の6割以上がデータを復旧できていません。

一方で4割程度の人はデータの復旧ができています。「バックアップから復元した」27.5%(50人)、「データ復旧ソフトを利用した」8.8%(16人)でした。「自力で復旧した」6.6%(12人)、「専門のデータ復旧サービスを利用した」3.8%(7人)にとどまりました。

今回のアンケート結果からわかるのは、データは失ったら戻らないケースが多いという現実です。データ復旧を諦めた人が4割を超える理由は、復旧に必要な知識やツールがなく試しても難しいと判断した人が多いと考えられます。

「費用が高そう」「本当に復旧できるかわからない」といった不安から、専門業者の利用に踏み切れないケースも多数です。

編集部のコメント

復旧に成功した人の大多数はバックアップをとっていたことがわかります。データを損失しないための最も確実な備えが事前のバックアップです。クラウドの自動同期や外付けHDDへの定期保存が、データ損失時の復旧率を大きく左右しています。

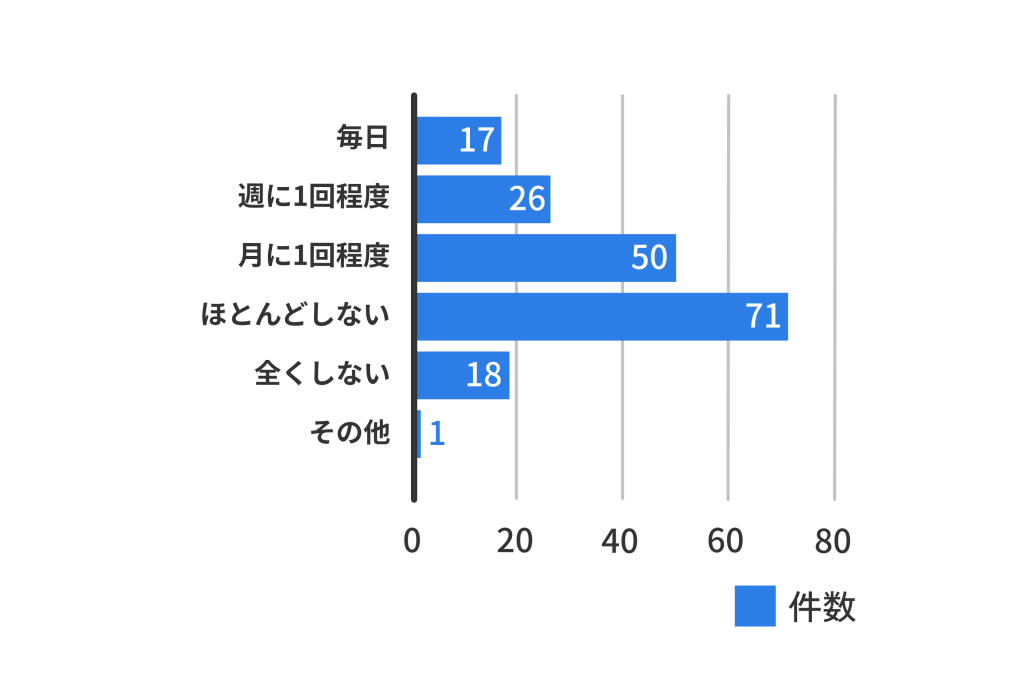

データのバックアップ頻度を教えてください

アンケートによるとデータのバックアップを「ほとんどしない」と答えた人が最も多く39.0%(71人)でした。「月に1回程度」が27.5%(50人)、「週に1回程度」が14.3%(26人)と続きます。

一方で「全くしない」と答えた人は9.9%(18人)、「毎日」行っている人は9.3%(17人)と少数でした。

編集部のコメント

およそ半数が「ほとんどしない」「全くしない」と回答しており、バックアップ習慣の課題が明らかになりました。バックアップを毎日実施している人は1割未満にとどまり、多くの人がデータ損失のリスクにさらされています。バックアップは手間がかかり後回しになりやすいからこそ、簡単に続けられる仕組みが重要です。

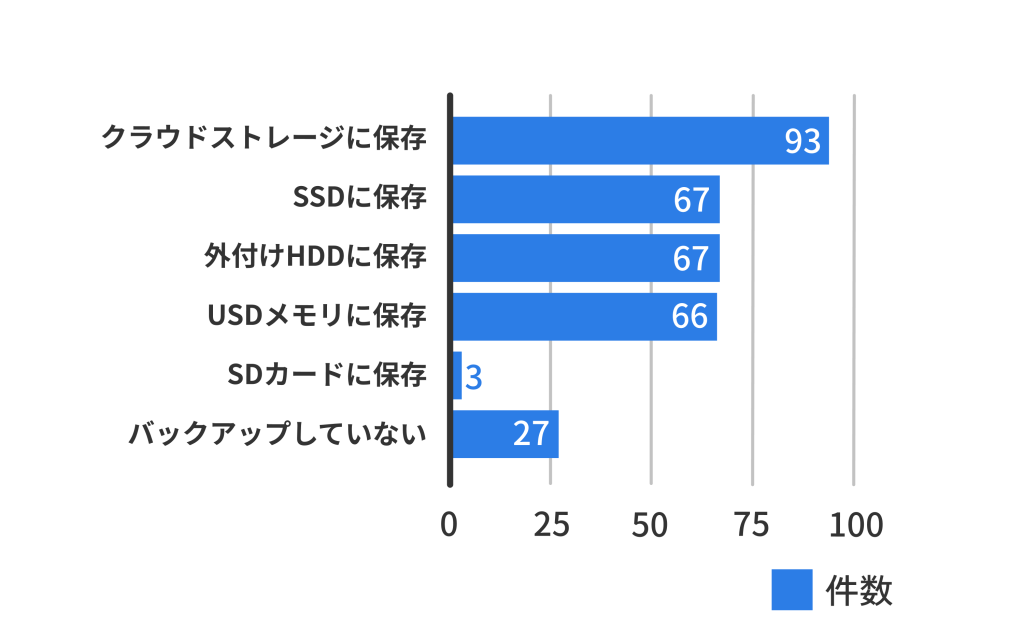

データのバックアップ方法を教えてください。

アンケートの結果、最も多かったバックアップ方法は「クラウドストレージに保存」51.1%(93人)でした。次いで「SSDに保存」36.8%(67人)、「外付けHDD」36.8%(67人)、「USBメモリに保存」36.3%(66人)がほぼ同率です。

一方で「バックアップしていない」14.8%(27人)という回答も一定数ありました。日常的に保存対策をしていない人も多数存在します。少数ながら「SDカードに保存」1.7%(3人)と答えた人もいました。

クラウドストレージはインターネット環境さえあればどこからでもアクセスできます。災害や機器の故障時にも比較的安全性が高いことがクラウドストレージの特徴です。通信環境への依存やセキュリティ面の懸念、長期的には利用料がかかるといったデメリットもあります。

外付けHDDやSSDは大容量のデータ保存に向いており、写真や動画をまとめて保管するのに便利です。USBメモリやSDカードは携帯性に優れる反面、容量の限界や物理的破損・紛失のリスクが避けられません。

編集部のコメント

クラウドと物理メディアを併用するバックアップが一般化していることがわかります。単一の方法に頼ると通信障害や機器の故障で一度にデータを失うリスクが高まります。複数の手段を組み合わせてデータ損失の被害を分散しましょう。

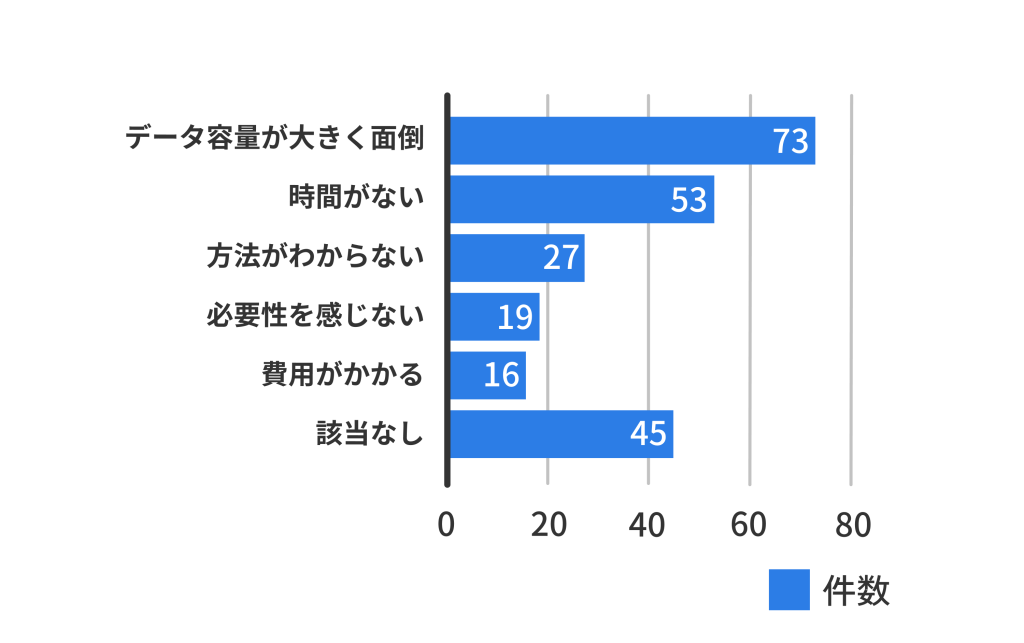

バックアップをしない理由を教えてください。

バックアップをしない人に聞いた理由で最も多かったのは「データ容量が大きく面倒」で40.1%(73人)でした。「時間がない」が29.1%(53人)と続きます。日常生活や仕事の忙しさの中で、バックアップは後回しにされやすい実態が浮き彫りになりました。

バックアップしない理由として「方法がわからない」と答えた人は14.8%(27人)でした。「必要性を感じない」10.4%(19人)、「費用がかかる」8.8%(16人)と答えた人も一定数見られます。

バックアップを行わない背景は主に「物理的・時間的な負担」と「知識不足」の2つの要因があります。スマートフォンやPCで扱うデータ量は年々増加傾向です。「容量が多すぎて保存しきれない」「整理することが大変」という声が聞かれます。

「時間がない」と答えた人が3割近くいました。バックアップが優先順位の低い作業になっていることがうかがえます。「方法がわからない」「必要性を感じない」といった回答は、バックアップに関する知識や意識の不足を示しています。

「スマホのクラウド同期だけで十分」と思っていても、設定が不十分なまま重要データが保存されていないケースも多数です。「費用がかかる」と答えた人はクラウドサービスの月額料金や外付けHDDの購入コストが心理的なハードルになっています。

※ 「該当なし」と回答した24.7%(45人)はバックアップをしている人の回答です。

編集部のコメント

バックアップは手間・時間・お金の壁に阻まれやすいことがわかりました。自動同期機能の活用や無料で使えるクラウドサービス、外付け機器の併用など、ライフスタイルに合わせた工夫が不可欠です。バックアップを後回しにしない仕組みづくりが今後の課題と言えます。

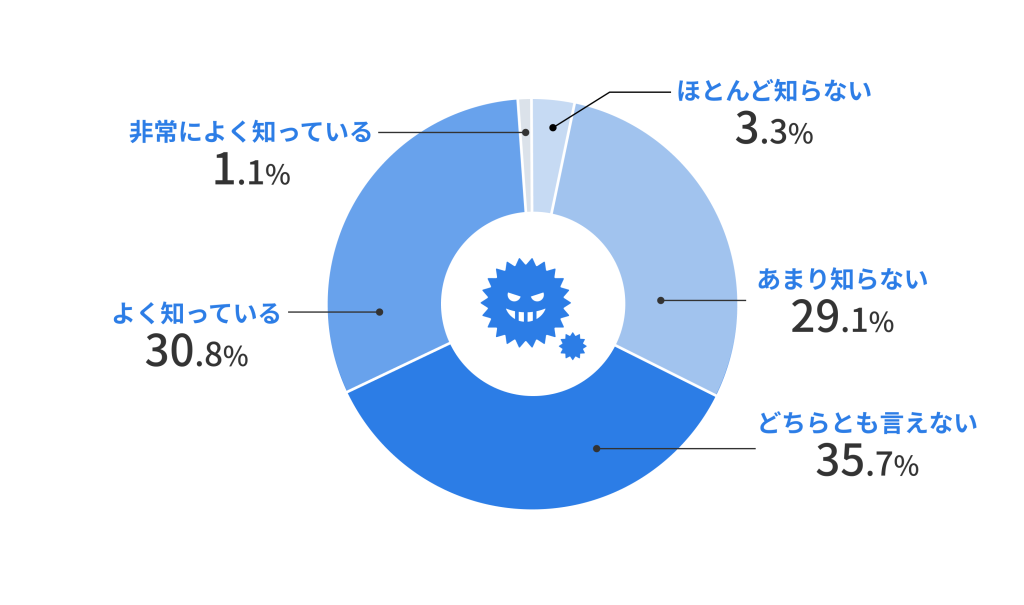

サイバー攻撃の脅威についてどの程度理解していますか?

サイバー攻撃の脅威には、次のようなものがあります。

- コンピュータウイルスやマルウェアによるデータ破壊・不正利用

- フィッシングメールや偽サイトによるパスワード・個人情報の窃取

- ランサムウェアによるデータの暗号化と金銭要求

- DDoS攻撃によるサービス停止や業務妨害

- 内部関係者や不正アクセスによる機密情報の漏えい

アンケートの結果、サイバー攻撃の脅威について「どちらとも言えない」と答えた人が最も多く35.7%(65人)でした。「よく知っている」と答えた人は30.8%(56人)で、「あまり知らない」の29.1%(53人)と拮抗しています。

「ほとんど知らない」は3.3%(6人)、「非常によく知っている」は1.1%(2人)にとどまりました。アンケート結果からはサイバー攻撃に関する理解度が「知っている」と「知らない」で二極化していることがわかります。あいまいな理解にとどまっている人も多数です。

サイバー攻撃の被害事例はニュースで頻繁に取り上げられています。一方で自分の生活にどのような影響があるのかまで具体的に理解できていない人が多いことがわかります。

ランサムウェアによる金銭要求やフィッシング詐欺は、企業だけでなく個人も標的です。サイバー攻撃の脅威に関する知識が不足している状態は、被害を未然に防げないリスクを高めています。

編集部のコメント

セキュリティ対策を徹底するために、実際のサイバー攻撃の手口や被害事例を知りましょう。サイバー攻撃の脅威があると認識するだけでなく、日常生活でどう備えるかを考えることが重要です。怪しいメールの開封回避やパスワードの強化、二要素認証の導入など、基本的な行動をできるかが被害防止ポイントです。

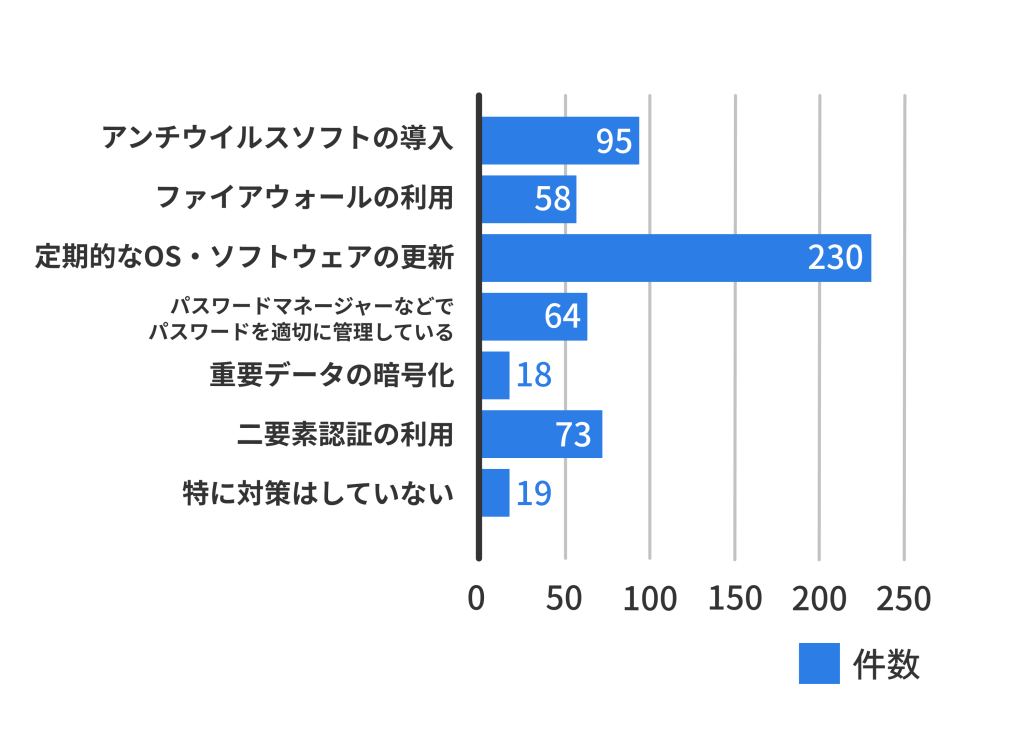

現在行っているセキュリティ対策を教えてください。

アンケート結果によると現在行っているセキュリティ対策で最も多かったのは「ソフトウェアの更新」63.2%(115人)です。「定期的なOS更新」63.2%(115人)も多く、基本的なアップデートを重視する人が多いことがわかりました。

「アンチウイルスソフトの導入」52.2%(95人)が半数を超え、ウイルス感染への意識も高いことがうかがえます。次いで「二要素認証の利用」40.1%(73人)、「パスワードマネージャーでの適切な管理」35.2%(64人)です。「ファイアウォールの利用」31.9%(58人)も一定数実施されています。

「特に対策はしていない」10.4%(19人)や「重要データの暗号化」9.9%(18人)と回答した人も見られます。意識や取り組みには差があることが明らかになりました。

多くの人がアップデートやアンチウイルスといった基本的なセキュリティ対策は行っています。一方で二要素認証や暗号化といった高度な対策はまだ十分に浸透していません。「特に対策をしていない」と答えた1割の人は、マルウェア感染や情報漏えいのリスクに直結しており、早急な対策が求められます。

編集部のコメント

セキュリティは1つの対策だけでは不十分であり、複数の方法を組み合わせる多層防御の考え方が重要です。「OSを更新する」「ウイルス対策で感染を防ぐ」「二要素認証で不正アクセスを抑止する」など段階的な対策を行いましょう。

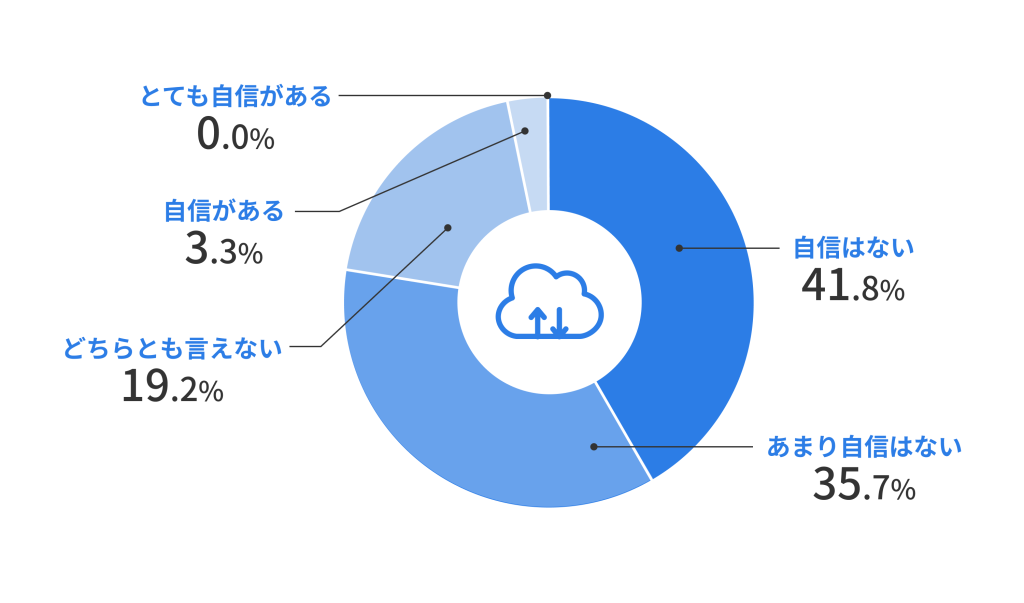

データを自分で復旧できる自信はどの程度ありますか?

データを自分で復旧できる自信についてのアンケートでは「自信はない」41.8%(76人)の答えが最も多数でした。「あまり自信がない」35.7%(65人)で、全体の7割以上が自力でのデータ復旧に不安を感じていることがわかりました。

「どちらとも言えない」19.2%(35人)もあり、復旧の難易度や方法に対する理解があいまいな層も存在します。「自信がある」3.3%(6人)と答えた人はごく少数です。専門的なスキルをもつ人以外は自力でのデータ復旧に消極的であることがうかがえます。

多くの人が自力でのデータ復旧に自信を持てないのは当然です。データの復旧には専門知識や専用ツールが必要であり、誤った操作をするとかえって状況を悪化させる恐れがあります。ハードディスクの物理的な故障やSSDの基盤不良などは個人で復旧するのはほぼ不可能です。

ハードディスクの物理的な故障などによるデータの復旧は専門業者に依頼することをおすすめします。

編集部のコメント

データ復旧を自力で行うものと考えている人は少ないことがわかりました。自力でのデータ復旧を前提とするのではなく、日常的なバックアップ習慣を確立しましょう。データ復旧が必要になった場合には、信頼できる専門業者に早期相談することが被害を最小限に抑えるポイントです。

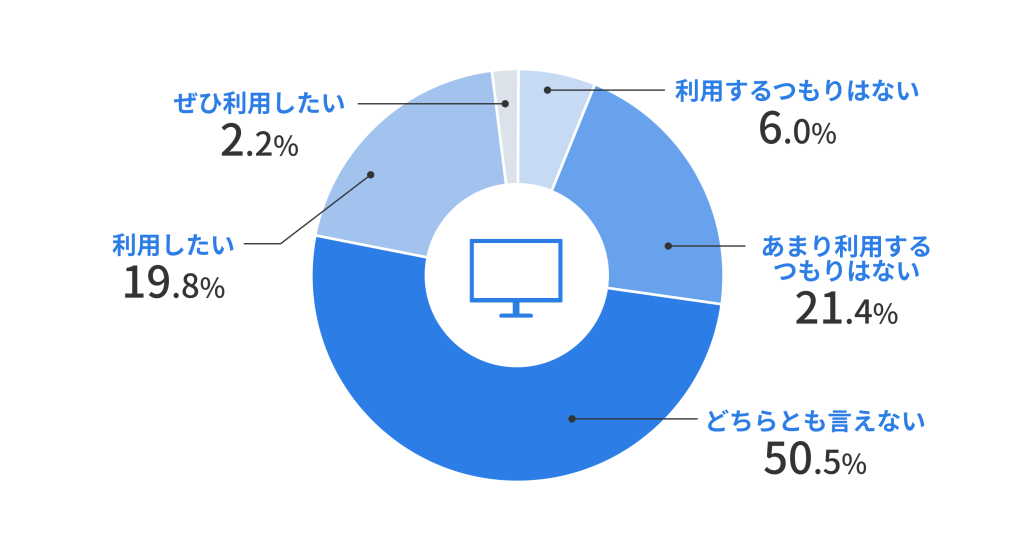

データ復旧サービスを利用する意向を教えてください。

データ復旧サービスとは削除してしまったデータや故障したHDDなどから専門技術を用いてデータを取り戻すサービスです。個人では対応が難しいデータの復旧にも対応できることが特徴です。

データ復旧サービス利用の意向についてのアンケートの結果、最も多いのは「どちらとも言えない」50.5%(92人)でした。「あまり利用するつもりはない」と答えた人は21.4%(39人)、「利用したい」とした人は19.8%(36人)です。

「利用するつもりはない」は6.0%(11人)、「ぜひ利用したい」と答えた人は2.2%(4人)にとどまりました。 データ復旧サービスのサービス内容や費用感が十分に知られていないことが背景にあると考えられます。

「利用したい」と答えた人も一定数おり、ニーズ自体はありますが、料金や成功率に対する不安が利用意向に影響しています。データ復旧サービスは普段から積極的に使うものではなく、大切なデータをどうしても取り戻したいときの最後の手段です。

子どもの成長記録や仕事上の重要な書類など失ってはならないデータが消えてしまった場合、自力での対応は困難です。誤った操作は状況を悪化させる恐れもあります。データ復旧の専門業者へ依頼することで、大切なデータを取り戻せる可能性を最大限に高められます。

編集部のコメント

アンケート結果はデータ復旧サービスの認知や理解がまだ十分に浸透していない現状を示しています。万が一データを損失した時に後悔しないために、信頼できるサービスを知っておくことは安心につながる第一歩です。

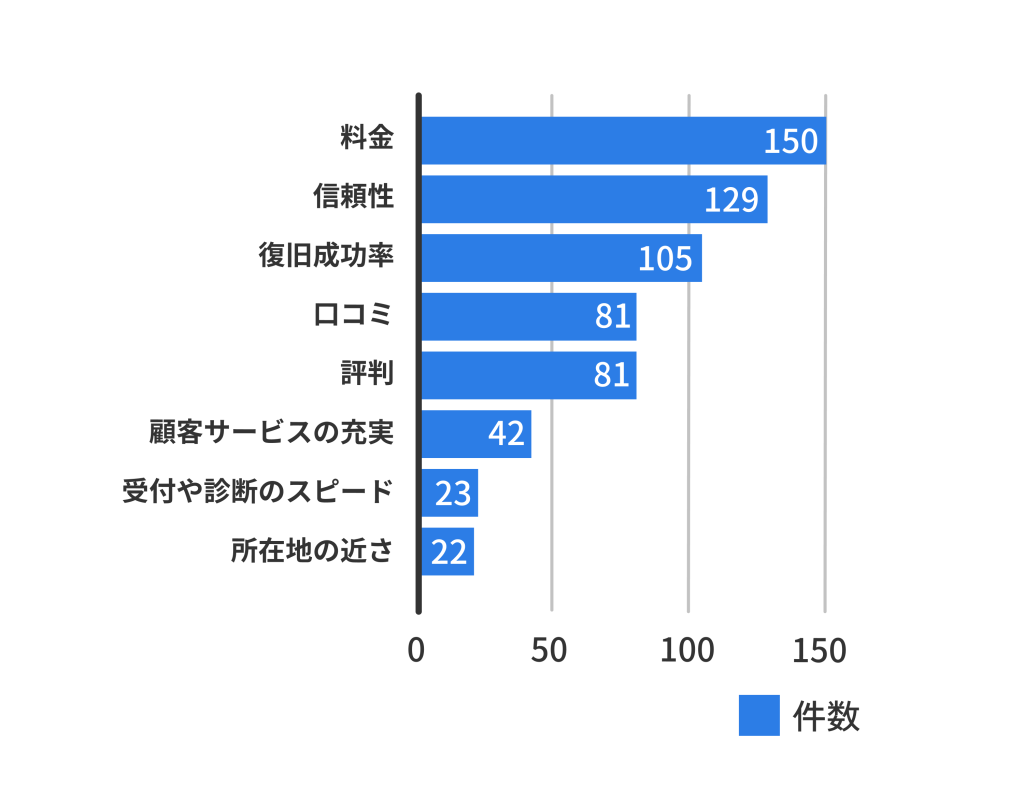

データ復旧サービスを選ぶ際に重視するポイントを教えてください。

アンケートの結果、最も多かったのは「料金」82.4%(150人)でした。データ復旧サービスの利用者がコスト面を重視していることがわかります。次いで「信頼性」70.9%(129人)、「復旧成功率」57.7%(105人)でした。費用と並んで安心感が重要視されています。

「口コミ」44.5%(81人)や「評判」44.5%(81人)の回答も多数です。実際にサービスを利用した人の声や第三者からの評価が、選定の大きな判断材料となっていることが見て取れます。

他に「顧客サポートの充実」23.1%(42人)も挙がりました。「受付や診断のスピード」12.6%(23人)、「所在地の近さ」12.1%(22人)も少数ですが存在します。緊急時や不安を抱える利用者にとっては重要なポイントです。

編集部のコメント

データ復旧サービスを選ぶ際には、料金・信頼性・成功率を確認しましょう。口コミやサポート体制も合わせて確認することが、後悔しないデータ復旧サービスの選び方のポイントです。

ご意見・ご感想などがあればご記入ください。

アンケートにご協力いただいた方から、以下のようなお声もいただきました。

料金・利用意向に関する声

料金や利用意向に関する声は以下のとおりです。

- データ復旧サービスは料金が高いので、もっと安ければ利用を考えたい

- 成功報酬型の料金体系があれば安心できる

- リーズナブルな価格で信頼できるデータ復旧サービスを利用したい

- 高額だと個人では手が出しにくい

- 料金が業者や症状によって大きく変わることが不安

- 即日・短期間で復旧してくれるなら費用を払ってでもお願いしたい

信頼性・安心感に関する声

信頼性や安心感に関する声は以下のとおりです。

- 個人情報管理体制がしっかりしているデータ復旧業者を利用したい

- 実店舗があると安心できる

- 大手や実績のあるデータ復旧業者に依頼したい

- 信頼できる業者に依頼したいが、見極めが難しい

- サービス利用者の実際のレビューがあると前向きに検討しやすい

バックアップの意識に関する声

バックアップの意識に関する声は以下のとおりです。

- アンケートに回答していてバックアップの大切さを再認識した

- バックアップは容量が多くて面倒だが、少しずつでも保存していこうと思う

- 毎日のバックアップは難しいため、もっと簡単な仕組みがほしい

- プリントアウトや複数のストレージに保存して備えている

- アンケートがバックアップの質問に答えて見直す良い機会になった

サービスへの期待・改善要望に関する声

データ復旧サービスへの期待や改善要望に関する声は以下のとおりです。

- スピーディーに対応してほしい

- 地方にはサービスが少ないので利用しづらい

- 成功率や体験談をもっと公開してほしい

- 実績が豊富な業者が一般家庭でも利用できるのか知りたい

- 宅配や持ち込みなど柔軟な受付方法があると便利

- もっと身近に感じられるサービスになれば利用のハードルが下がる

データ損失は誰にでも起こりうる!日常の習慣がデータを守るカギ

今回のアンケート結果から、データ損失は特別な出来事ではなく誰にでも起こりうる身近なリスクであることがわかりました。実際にアンケートに答えた人の約4人に3人がデータを失った経験をもっています。

データ損失の原因として多く挙げられたのは、ハードウェアの故障や誤操作です。写真や動画といった大切な記録を失った人も多く、データが資産や記憶として重要な意味をもっていることがわかりました。

データの復旧方法としてもっとも多かったのは「諦めた」という回答です。「面倒」「時間がない」などの理由でバックアップをとっていない人が多数です。バックアップの重要性を理解しつつも行動に移せていない人が多く、バックアップの利便性や手軽さが課題として挙げられます。

データ損失は誰にでも起こり得る身近なリスクです。データ損失の対策として最も確実で安全なのは日頃からのバックアップです。自分の生活スタイルに合ったバックアップ方法を選び、定期的に続けましょう。

万が一データを失ってしまった場合には、知識や技術がないまま自力でデータ復旧するのは危険です。専門のデータ復旧業者に依頼することをおすすめします。