SSDのデータを安全に取り出すには?自分で取り出す方法と業者に依頼する基準を解説

SSDが突然認識されなくなると、保存している写真や仕事のデータが消えていないか不安になる方は多いのではないでしょうか。安易にパソコンの電源を入れ直したりSSDを初期化したりすると、データを取り出せなくなるリスクがあるため注意が必要です。

本記事では故障したSSDからデータを取り出す方法や注意点、データ消失を未然に防ぐための予防策を解説します。記事を読むことでSSDデータの安全な取り出し方やデータ復旧専門業者に依頼する際のポイントがわかります。

SSDのデータは外付けケースやデータ復旧ソフトを使うことで取り出しが可能です。ただし、SSDが物理的に故障している場合や重要なデータが含まれる場合はデータ復旧専門業者に相談しましょう。

データ復旧を初めて依頼するがどの業者に依頼すればわからない、費用の相場がわからない。そんなお悩みをお持ちの方はいませんか?

当社エーワンデータは日本で初めてデータ復旧サービスを提供した会社です。データ復旧業界で最も古い業界の長だからこそ、業界のすべての会社の特徴やその会社の実態を把握しています。お客様の壊れた機器の症状と損傷具合から、適切な費用がどの程度でどの業者なら治せるのかをアドバイス致します。

お問い合わせをする

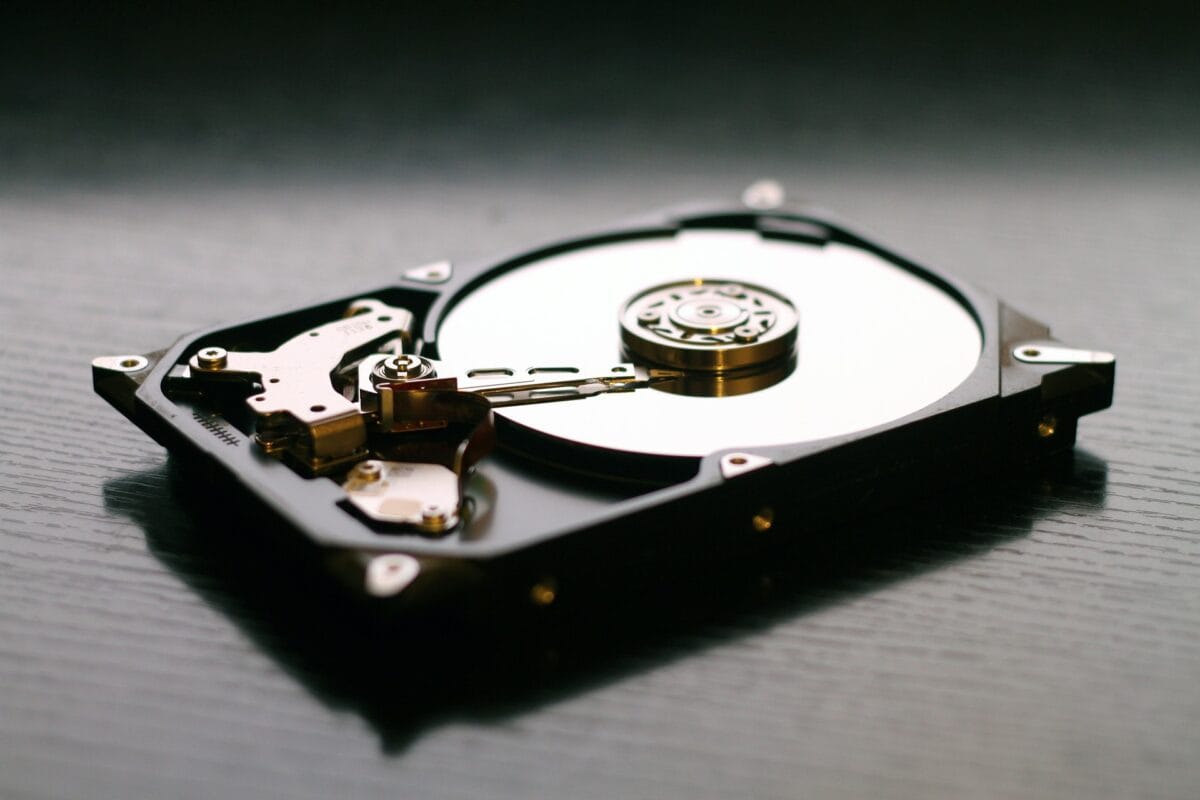

SSDのデータの取り出し方4選

SSDの状態や故障原因によってデータの取り出し方法は異なります。SSDからデータを取り出す基本的な方法は以下の4つです

- 外付けケースを使用してデータを取り出す

- 別のパソコンに内蔵ドライブとして接続する

- データ復旧ソフトを使用する

- データ復旧専門業者に依頼する

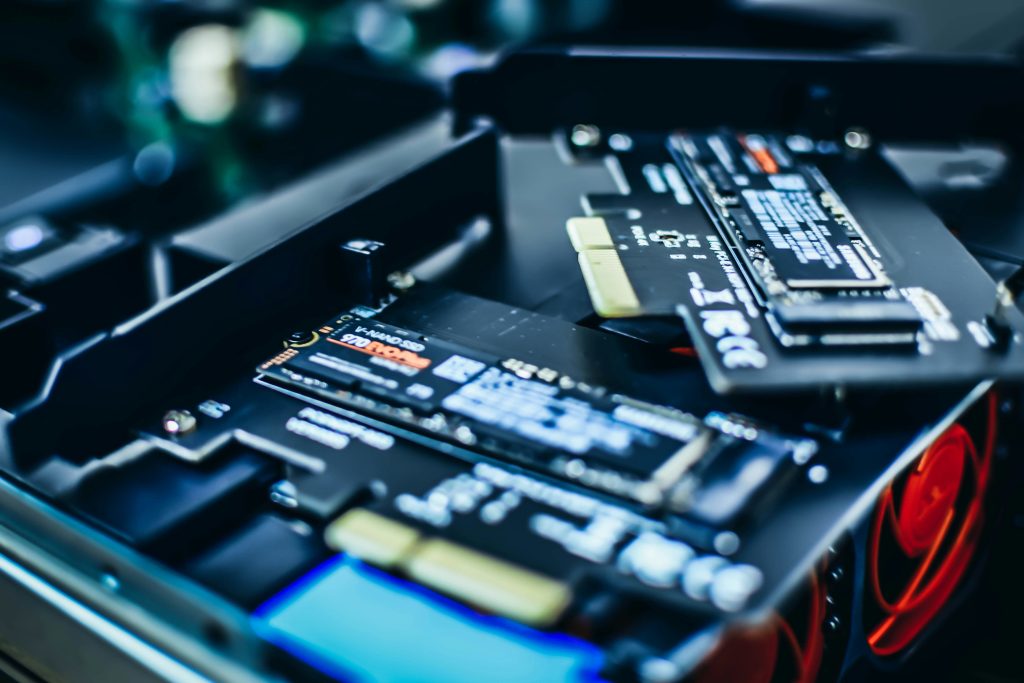

外付けケースを使用してデータを取り出す

外付けケースを利用すると、パソコンが故障した状態でもSSD本体が壊れていなければデータを取り出せます。外付けケースを正常に動作する別のパソコンにドライブとして認識させ、SSDのファイルに直接アクセスする方法です。外付けケースを使用してSSDのデータを取り出す手順は以下のとおりです。

- 故障したパソコンからSSDを取り出す

- SSDを外付けケースに取り付ける

- 外付けケースを別のパソコンにUSBなどで接続する

- 必要なデータをコピーする

外付けケースはSSDのサイズやインターフェース規格(SATA・NVMe)に対応したものを選ぶ必要があります。SSDが物理的に故障している場合、外付けケースを使ってもデータは取り出せません。

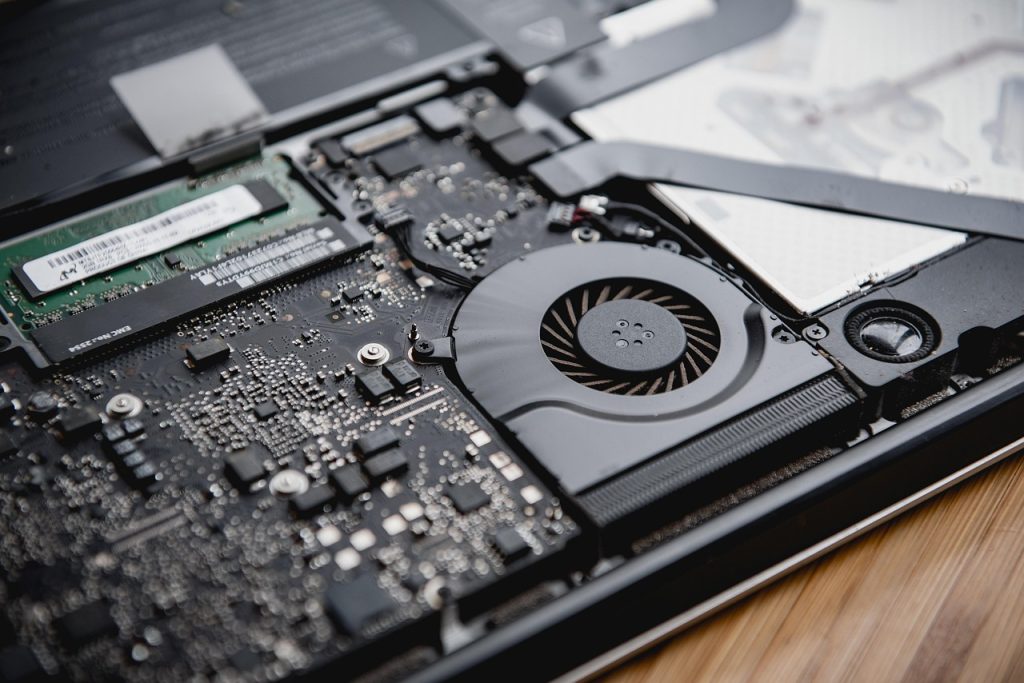

別のパソコンに内蔵ドライブとして接続する

SSDを正常に動作するパソコンの内蔵ドライブとして認識させれば、スムーズにデータを取り出せる場合があります。SSDを内蔵ドライブとして認識させる方法は通信が安定しやすい点がメリットです。故障したパソコンからSSDを取り外してデータを取り出す手順は以下のとおりです。

- 故障したパソコンからSSDを取り外す

- 取り外したSSDを作業用パソコンに内蔵接続する

- 作業用パソコンを起動し、SSDが認識されているか確認する

- 必要なデータをコピーする

SSDは形状も複数あり、インターフェースが異なることがあります。SSDを内蔵ドライブとして接続する際は、SATA・mSATA・PCIeなど、SSDのインターフェースに対応した接続方法を選ぶことが大切です。

内蔵ドライブをパソコンに認識させる際に「フォーマットが必要です」と表示されても実行しないでください。無理にフォーマットを実行するとSSDのデータが消え、復旧できなくなる恐れがあります。

内蔵ドライブを使ってSSDのデータを取り出す方法はパソコンの内部部品を扱うため、部品の破損や感電の危険があります。作業前にはパソコンの電源を完全に切り、電源ケーブルを抜いてから行ってください。静電気防止用のリストバンドを装着するか、定期的に金属部分に触れて静電気を逃がし、慎重に作業しましょう。

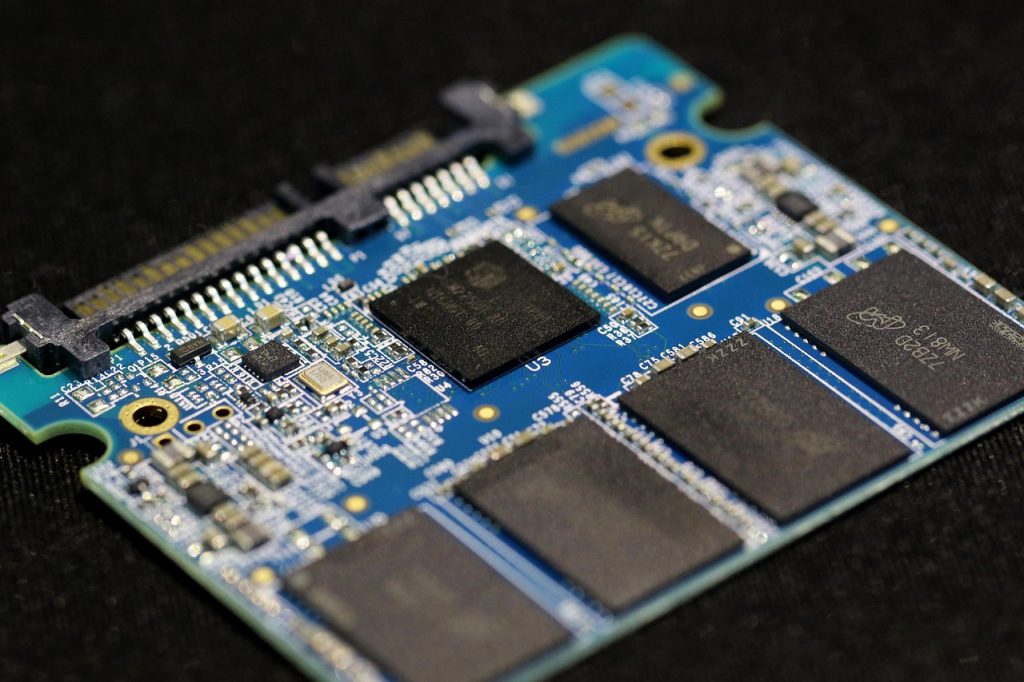

データ復旧ソフトを使用する

誤って削除したSSDのデータやフォーマットしてしまったファイルも、データ復旧ソフトを使えば自分で復元できる場合があります。データ復旧専門業者に依頼するよりも費用を安く抑えられる点が、データ復旧ソフトを使う大きなメリットです。無料体験版を利用すれば、データの復元可否を確認したうえで購入が可能です。

復旧を行うにはまずパソコンにSSDを接続し、データ復旧ソフトでスキャンを実行します。データ復旧ソフトが検出した復旧可能なデータを確認し、必要なファイルを選んで保存しましょう。復旧したデータは必ず別のストレージに保存し、SSDに上書きしないよう注意してください。

SSDには「TRIM機能(※)」があり、削除したデータは自動的に消去されます。TRIM機能が作動している場合、データ復旧ソフトを使ってもSSDデータを復元できない可能性があります。データ復旧ソフトはSSDの部品故障やコントローラー不良といった物理障害にも対応できません。

※ TRIM機能とは、OSが削除したデータ領域を「不要」とSSDに知らせ、SSD内部でその領域を整理・処理する仕組みです。

データ復旧専門業者に依頼する

SSDの故障が疑われる場合、専門のデータ復旧専門業者に依頼することが最も確実な方法です。SSDは認識不良やチップ・基板の損傷といったトラブルが発生すると、自力での復旧はほぼ不可能です。特にSSDが認識されない状態や物理的な破損があるケースでは、専用設備を持つ業者でなければデータを取り出せません。

データ復旧専門業者にSSDデータの取り出しを依頼すると、数万から数十万円程度の費用がかかります。無料診断や事前見積もりに対応している業者を選び、複数社を比較してから依頼すると安心です。

» おすすめのデータ復旧専門業者10選を解説!

SSDのデータを取り出す際の基本的な注意点

SSDからデータを取り出す際に操作を誤ると大切なデータを損失するリスクがあります。SSDのデータを守るためには以下の点に注意してください。

- SSDにアクセスしない

- フォーマットをしない

- データの上書きを避ける

SSDにアクセスしない

SSDの故障が疑われる状態で電源を入れたりパソコンに接続したりすると、以下のようなリスクが生じます。

- 元のデータの上書きや破損

- ファイルシステムやデータ構造の破損

- パソコン内部の部品の損傷悪化

SSDのデータを守るためにはむやみにアクセスせず、安全な方法で取り出すことを最優先に考える必要があります。

フォーマットをしない

SSDをフォーマットするとストレージが初期化され、データの取り出しが極めて困難になります。特にTRIM機能があるSSDはフォーマット後にデータを自動的に消去するため、データ復旧ソフトでは対応できません。

誤ってフォーマットした場合は専門のデータ復旧専門業者への依頼が必要になります。SSDが認識されなかったりエラーが出たりするときは焦ってフォーマットを実行せず、データ復旧専門業者に相談してください。

データの上書きを避ける

一度でも上書きが行われると、SSD内部に残っていたデータは完全に失われて取り出せなくなります。以下の操作はSSDデータの上書きにつながるため避けてください。

- 新しいファイルをダウンロードする

- 既存ファイルを編集して保存する

- パソコンを再起動する

パソコンの再起動が直接的に上書きするわけではありませんが、OSが不要と判断したデータを自動的に削除する恐れがあります。データを安全に取り出すためには別のSSDや外付けストレージを保存先として用意しましょう。

データ復旧ソフトでSSDのデータを取り出す際のポイント

データ復旧ソフトでSSDのデータを取り出す際に大切な以下の2点について解説します。

- 信頼できるソフトウエアを選ぶ

- 使用時のリスクと対策を知っておく

信頼できるソフトウエアを選ぶ

SSDのデータ復旧にはパソコン環境やトラブル内容に合うソフトウエアを選ぶことが不可欠です。自分のパソコンやトラブルに適合しないソフトウエアを使うとSSDに不要な書き込みが行われ、データが取り出せなくなります。信頼性の高いソフトウエアを選ぶには、購入前に以下の点を確認してください。

- 対応OS

- 対応ファイル形式

- 無料スキャンやプレビュー機能の有無

- 口コミや評価

- 日本語サポートの有無

- アップデート頻度

- 開発元の信頼性

安全にSSDのデータを取り出すためには、信頼性と実績のあるソフトウエアを選びましょう。

使用時のリスクと対策を知っておく

データ復旧ソフトは誤った使い方をするとSSDデータの消失や機器の悪化を招きます。特に注意すべきはSSDデータの上書きです。一度でも新しいデータで上書きしてしまうと、データ復旧専門業者でも復元できません。

SSDの物理的な故障が疑われる状態でデータ復旧ソフトを使うと、データを復元できなくなる可能性があるため注意が必要です。復旧対象のドライブと保存先のドライブを誤って設定することも、SSDのデータを失う原因になります。操作前には必ず対象のSSDドライブを確認し、慎重に作業してください。

データ復旧ソフトは信頼性の低いサイトから入手するとウイルス感染のリスクがあります。安全性を確保するためには必ず公式サイトからデータ復旧ソフトをダウンロードしましょう。

データ復旧専門業者に依頼してSSDのデータを取り出す際のポイント

SSDのデータの取り出しを専門業者に依頼すれば専用設備や高度な技術を活用でき、自力で復旧するより成功率が高くなります。ただし、業者選びを誤るとデータの取り出しに失敗したり、高額な請求をされたりするトラブルにつながります。データ復旧専門業者にSSDのデータ取り出しを依頼する際は以下のポイントを意識しましょう。

- 信頼できるデータ復旧専門業者を選ぶ

- 納期と費用を確認する

信頼できるデータ復旧専門業者を選ぶ

信頼できるデータ復旧専門業者を選ぶためには以下の点を確認しましょう。

- 復旧実績や成功率が公開されているか

- 専用の復旧設備を保有しているか

- 個人情報保護の認証を取得しているか

- 無料の初期診断があるか

- 明確な料金体系を提示しているか

- 相談時の対応が丁寧であるか

- 取引実績があるか

- 会社の所在地が明示されているか

- キャンセルポリシーが明確か

技術や実績の乏しい業者にSSDデータの取り出しを依頼すると、データの損失や個人情報漏えいにつながる恐れがあります。安心して依頼するためには事前に複数のデータ復旧専門業者を比較検討してください。

» 日本データ復旧協会(DRAJ)「日本データ復旧協会ガイドライン」(外部サイト)

» 悪質なデータ復旧業者の手口とトラブル対処法を解説!

納期と費用を確認する

データ復旧にかかる期間や料金はSSDの故障状況や業者ごとの料金体系によって変動します。依頼前には見積もりなどで以下の内容をよく確認しましょう。

- 初期診断費用の有無

- 復旧費用の内訳と料金体系

- 復旧可能なデータの範囲

- 復旧までの期間

- 追加料金の発生条件

- キャンセル条件

- セキュリティ対策

納期と費用を事前に確認して納得したうえで依頼すれば、トラブルを避けてSSDのデータを取り出せます。

» SSDデータの復旧費用相場(自力で行う・専門業者へ依頼)

SSDのデータ損失を防ぐための予防策3選

SSDは予期せぬトラブルでデータが損失する場合があります。復旧が困難になる前に、普段から以下の予防策を心がけましょう。

- データの定期的なバックアップを行う

- SSDの健康状態をモニタリングする

- SSDの電力消費と発熱を抑える

データの定期的なバックアップを行う

SSDのデータを定期的にバックアップしておくと、予期せぬトラブルから大切な情報を守れます。バックアップにおすすめの手段は以下のとおりです。

- 外付けHDDやSSDにコピーする

- クラウドサービスを利用する

- OSに標準搭載されているバックアップ機能を活用する

特に重要なデータは「3-2-1ルール」に沿って保管しましょう。「3-2-1ルール」とはデータを3つ以上に分け、2つを異なるメディアに1つを自宅や会社以外の場所に保管する方法です。外付けHDDとクラウドなど保存メディアを分ければ、災害や機器トラブルが発生してもデータ損失のリスクを抑えられます。

SSDの健康状態をモニタリングする

SSDに保存された大切なデータを守るためには、健康状態を定期的にモニタリングすることが欠かせません。SSDは故障の前兆が少なく突然認識しなくなるケースが多いため、気づいたときには手遅れになりやすいからです。SSDの劣化や故障の兆候を把握するには「S.M.A.R.T.」情報を定期的に確認しましょう。

S.M.A.R.T.とは

SSDに搭載された自己診断機能です。書き込み回数やエラー数、温度、通電時間などを記録し、ストレージデバイスの状態を数値として確認できます。S.M.A.R.T.で確認できる「総書き込みバイト数」は特に重要な指標です。ストレージの総書き込みバイトの数値がメーカーが定めた耐久性の保証値を大幅に超えると、SSDの故障リスクが高まります。

S.M.A.R.T.情報は「エーワンデータ版 CrystalDiskInfo」などの無料ツールや、メーカー提供の専用ソフトを利用して簡単に確認できます。定期的にSSDの状態を確認し、数値に異常が見られた場合は速やかにバックアップを取りましょう。必要に応じてSSDの交換を検討することも効果的です。

SSDの電力消費と発熱を抑える

SSDの温度が上がりすぎると内部の部品が劣化し、寿命が短くなります。読み書きエラーや故障によるデータ損失のリスクも高まるため、SSDの過剰な電力消費と発熱に注意が必要です。発熱や電力消費を抑えるには以下の対策が有効です。

- 省電力設定を有効にする

- 負荷の高い処理は時間を空けて実行する

- パソコンの通気口や冷却ファンを掃除する

- パソコンケースの通気性を確保する

- 室温を適切に管理する電源設定を見直す

発熱や電力消費を抑える工夫を日常的に取り入れると、SSDへの負担を大幅に減らせます。負担が軽くなれば、SSDは長期間にわたり安定した性能を維持できます。

» SSDの寿命を決める要因と延ばす方法

正しい手順で大事なデータをSSDから取り出そう!

SSDは前兆なく故障するケースが多く、一度上書きされるとデータの復旧は困難です。フォーマットやデータの上書き、SSDのTRIM機能が作動すると、データは取り出せなくなります。

SSDデータの損失を防ぐには定期的にバックアップをとり、S.M.A.R.T.情報で健康状態を確認しましょう。SSDの発熱や電力消費を抑える習慣を取り入れると、突然の故障リスクを大幅に減らせます。日頃からSSDの特性を理解して正しい予防と対応を徹底すれば、大切なデータを長期間安全に守れます。

» SSDのデータが消える原因と復旧方法を解説!