SSDの寿命は何年?寿命を決める4つの要因と延ばす方法3選を解説!

- SSDの寿命が何年かわからない

- パソコンの動作が遅く、SSDの故障を疑っている

- SSDの大切なデータが消えてしまう前に対策を知りたい

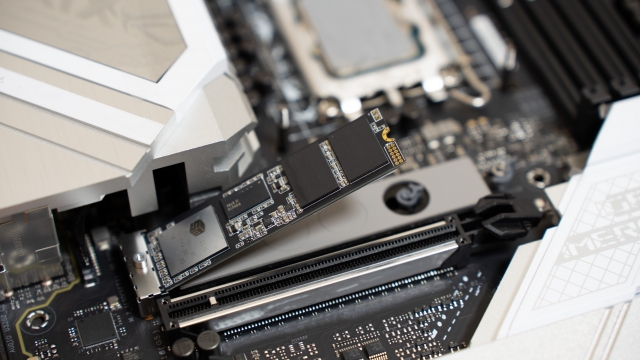

SSDはHDDより高速で快適な記憶装置ですが、永久に使えるわけではありません。突然のデータ消失を避けるためにも、SSDの寿命について正しく理解しておく必要があります。

この記事ではSSDの寿命の目安や寿命が近づいたときの兆候、寿命を延ばす方法などを解説します。記事を読めばSSDの状態を把握し、突然のデータ損失を防ぐことが可能です。

データの書き換えを減らして空き容量を常に確保することでSSDの寿命は延ばせます。定期的にSSDのバックアップを取り、大切なデータを守りましょう。

データ復旧を初めて依頼するがどの業者に依頼すればわからない、費用の相場がわからない。そんなお悩みをお持ちの方はいませんか?

当社エーワンデータは日本で初めてデータ復旧サービスを提供した会社です。データ復旧業界で最も古い業界の長だからこそ、業界のすべての会社の特徴やその会社の実態を把握しています。お客様の壊れた機器の症状と損傷具合から、適切な費用がどの程度でどの業者なら治せるのかをアドバイス致します。

お問い合わせをする

SSDの寿命は一般的に5年程度

SSDの寿命は5年程度が目安であり、多くのメーカーも3〜5年の保証期間を設定しています。ただし、SSDの実際の寿命はデータの書き込み量に大きく依存します。SSDの特徴はHDDと比較して物理的な劣化が少ないものの、データの書き込み回数に上限がある点です。

一般的な使用なら5年以上持つことも多いですが、大容量データの頻繁な書き換えを行うとSSDの寿命は短くなる傾向にあります。

SSDとHDDの寿命に違いがある理由

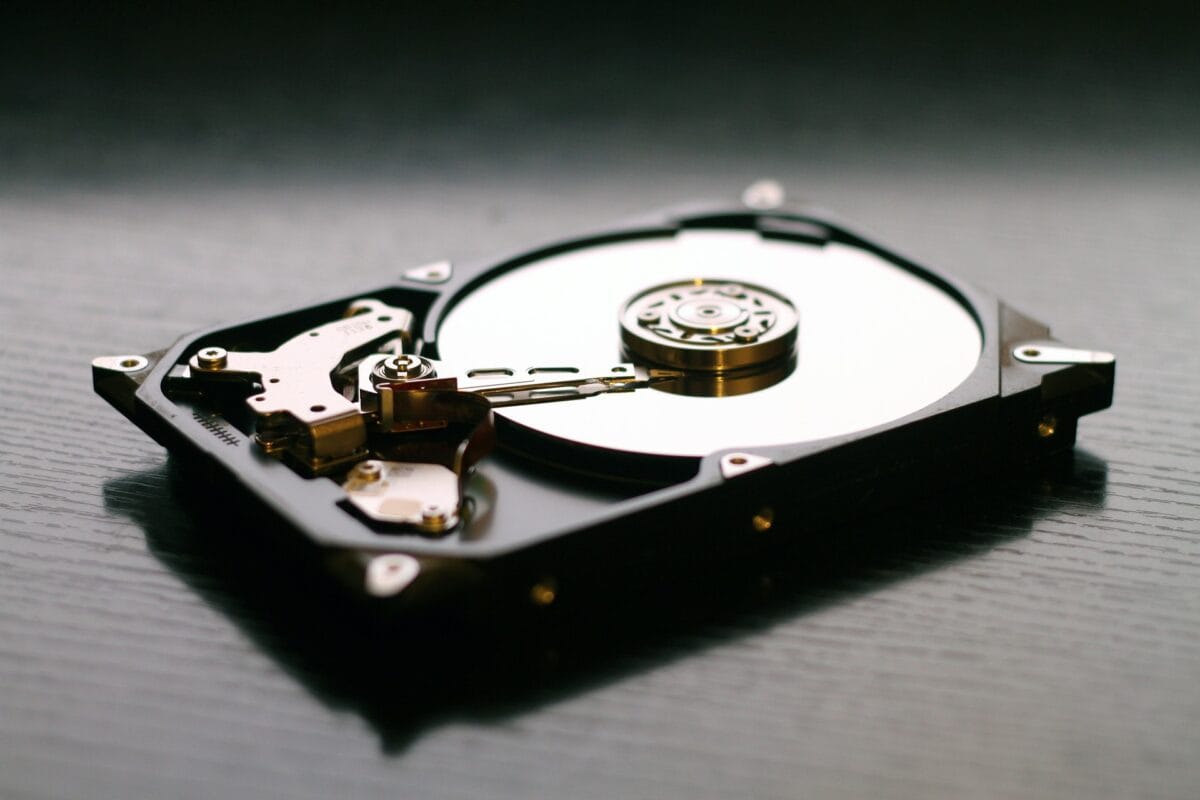

SSDとHDDの寿命が異なる理由はデータ保存の仕組みが根本的に違うためです。SSDとHDDのデータ保存方式と寿命の原因には以下の違いがあります。

| 比較項目 | SSD | HDD |

| データ保存方式 | 半導体メモリに電気でデータを保存する | プラッタと呼ばれる円盤が回転し、磁気ヘッドでデータを読み書きする |

| 寿命を迎える原因 | 同じ場所への書き込み回数上限の超過 | データを記録する際の部品の摩耗や衝撃による故障 |

SSDは主にデータの書き込み回数が上限を超えること、HDDはデータ保存の際に使われる部品が劣化することで寿命を迎えます。

» HDDは何年使える?寿命を伸ばす方法4選!

SSDの寿命を決定する4つの要因

SSDの寿命を決定する要因は以下の4つです。

- 書き込み可能なデータ量(TBW)

- 1日当たりの書き込み許容量(DWPD)

- 書き換え回数(P/Eサイクル)

- 使用環境と保管状況

書き込み可能なデータ量(TBW)

書き込み可能なデータ量(TBW)の数値が大きいほどSSDの耐久性が高く、寿命が長くなります。TBW(Total Bytes Written)とは、SSDが寿命を迎えるまでに書き込めるデータの総量を表す指標です。SSDの書き込み可能なデータ量は製品の仕様書や公式サイトで確認できます。

個人向けSSDは数百TBW、高性能な法人向けのSSDは数千TBWなど、書き込み可能なデータ量は製品によって異なります。普段使いのパソコンなら、数百TBWのSSDでも数年は問題なく使用できる寿命が確保されるため十分です。

動画編集などの大きなデータを頻繁に書き換える場合は、書き込み可能なデータ量の数値が高いSSDがおすすめです。

1日当たりの書き込み許容量(DWPD)

1日当たりの書き込み許容量(DWPD)はSSDの耐久性を表す指標で、1日にドライブ全体を何回書き換えられるかを示します。1TBのSSDで1日当たりの書き込み許容量が1の場合、毎日1TBのデータを書き込み続けても保証期間内は正常に動作します。

Web閲覧や文書作成、写真保存などの一般的な利用の場合、SSDへの書き込みは1日に数十GB程度です。1日当たりの書き込み許容量が1程度のSSDでも、個人利用なら寿命の不安を感じずに使用できます。

大量のデータを書き込む法人の場合は1日当たりの書き込み許容量が高いSSDを選ばなければ、短期間で寿命を迎えてしまいます。

書き換え回数(P/Eサイクル)

SSDは内部にある「メモリセル」と呼ばれる場所にデータを記録する装置です。書き換え回数(P/Eサイクル)はメモリセルがデータを書き込める上限回数のことで、大きいほど寿命が長くなります。メモリセルはデータの書き込みや消去を繰り返すと少しずつ傷み、データを正しく保存できなくなります。

使用環境と保管状況

SSDは熱や湿気、ホコリに弱い精密な部品でできているため、使用環境と保管状況によって寿命は大きく変わります。以下の環境はSSDの寿命を縮めるため、注意が必要です。

- 高温な環境

- パソコンの熱がこもりやすい場所や直射日光が当たる部屋はSSDの電子部品が傷みやすくなります。

- 湿気が多い環境

- 加湿器の近くや結露しやすい窓際はSSDの金属部品のサビや故障を引き起こします。

- 急激な温度変化

- SSDを寒い場所から暖かい部屋へ急に移動させると、内部に水滴がついて回路が壊れるリスクがあります。

- ホコリが多い場所

- SSDの表面やパソコンの内部にホコリがたまると熱をうまく逃がせなくなり、故障につながります。

- 不安定な電源

- 電圧が急に変わったり停電が起きたりすると、SSDの電子部品にダメージを与えてしまいます。

SSDの寿命を延ばすにはパソコンを置く場所や電源の管理など、日頃の扱い方に気を付ける必要があります。

SSDの寿命が近づいたときの兆候・症状5選

SSDの寿命が近づいたときの兆候や症状は以下のとおりです。

- アクセス速度が低下する

- ファイルが破損・アクセスできなくなる

- SSDの動作が不安定になる

- SSDが認識されなくなる

- エラーメッセージが増加する

SSDの寿命が近づいた状態を放置すると、重要なデータを失う恐れがあるため注意しましょう。

アクセス速度が低下する

パソコンに以下の症状が見られる場合、SSDの寿命が近い可能性があります。

- パソコンの立ち上がりが遅い

- ファイル操作が遅い

- アプリケーション動作が重い

SSDは寿命が近づくと部品が劣化し、データの読み書き時にエラーが増えます。エラーの修復処理や劣化した部分を避けて別の領域に書き込む動作に時間がかかるため、パソコン全体の動作が遅くなります。

ファイルが破損・アクセスできなくなる

SSDの寿命が近づくとファイルが破損し、以下の問題が発生します。

- ファイルやフォルダを開く際にエラーメッセージが表示される

- ファイルを開いても中身が文字化けしている

- ファイルを開いても画像が正しく表示されない

- ファイルの保存やコピー、移動などの操作がエラーで中断される

ファイルが破損して大切なデータが消えることを防ぐため、SSDの寿命が近づいた兆候があれば見逃さないようにしましょう。

SSDの動作が不安定になる

SSDの寿命が近づくとデータを正常に読み書きできず、OSやソフトが機能しなくなるため以下の症状が頻繁に起こります。

- パソコンが勝手に再起動・シャットダウンされる

- ブルースクリーンが頻発する

- ファイル開封時にパソコンがフリーズする

- 電源を入れてもパソコンを起動できない

SSDが認識されなくなる

データを保存する部品や全体の動きを管理する部品の寿命が近づくと、SSDがパソコンから認識されなくなる場合があります。

エラーメッセージが表示されたりSSDドライブが消えたりする症状は、SSDの寿命が近づいている兆候の一つです。SSDの寿命が近づいた状態を放置すると、データの読み書きが困難になる場合があります。

物理障害(※)によってSSDがパソコンから認識されなくなると、保存されているデータを自力で取り出すことはほぼ不可能です。

※ 物理障害とは電気的あるいは機械的に破損し、物理的な故障が発生している状態を指します。

エラーメッセージが増加する

パソコンの使用中にエラーメッセージが頻繁に表示されるようになる症状は、SSDの寿命が近づいているサインの一つです。

SSDの寿命が近づくと「ファイルまたはディレクトリが壊れているため、読み取れません」などのメッセージが表示されます。ファイルの保存やコピーがエラーで止まったり、自己診断機能で故障の危険性を知らせる警告が出たりすることもあります。

SSDが寿命を迎えた場合の対処法2選

SSDにエラーメッセージなどの症状が出た場合は、適切な対処をすることで状況の悪化を防げます。SSDが寿命を迎えた場合の対処法は以下のとおりです。

- SSDのデータをバックアップした後に交換する

- データ復旧サービスを利用する

SSDのデータをバックアップした後に交換する

SSDが寿命を迎えた場合、データの完全な消失を防ぐにはバックアップをしてから新しいSSDに交換する方法が最も確実です。自分でバックアップ作業を行えば費用を抑えながらSSDのエラーを解決できます。

SSDの寿命が近づいた際は、新しいSSDとバックアップデータを保存する外付けストレージ(HDDやSSD)を用意しましょう。クローニングソフトを使い、OSやアプリ、設定を含めたSSDの全データを新しいSSDに複製します。必要なファイルやフォルダを選択し、外付けストレージに手動でコピーする方法もあります。

パソコンの電源を完全に切り、電源ケーブルを取り外しましょう。静電気対策としてパソコンの金属フレームに触れるか、静電気防止用のリストストラップを装着してください。古いSSDを新しいSSDに交換したらパソコンを起動させ、動作確認を行いましょう。

SSDの全データを複製した場合はすぐにパソコンを利用できます。ファイルだけをバックアップした場合はOSを入れ直した後にSSDのデータを戻す作業が必要です。手順通りに進めることで、寿命を迎えたSSDのデータを安全に移行し、快適なパソコン環境を取り戻せます。

» SSDのデータ復旧を自分で行う手順を解説!

データ復旧サービスを利用する

SSDが寿命を迎え、自力でデータを復旧できない場合は専門のデータ復旧サービスを利用しましょう。データ復旧サービスは専門の技術者が特別な設備や道具を使い、壊れたSSDからデータを取り出してくれるサービスです。

「SSDが認識されない」「物理的に壊れている」などの重い故障でも、データ復旧サービスを利用すればデータを復元できる場合があります。データ復旧サービスは業者によって技術力や料金が大きく異なるため、複数の業者に見積もりを取りましょう。信頼できる業者を見つけるために、以下の点も確認してください。

- 調査が無料であること

- 復旧の実績が豊富であること

» おすすめのデータ復旧専門業者10選を解説!

» データ復旧の料金相場は?失敗しない選び方のポイントを解説!

SSDの寿命を確認する方法2選

急な故障で慌てないためにも、今使っているSSDの寿命を確認することが大切です。SSDの寿命を確認する方法は以下のとおりです。

- 寿命を確認できるフリーソフトを利用する

- メーカー提供の診断ツールを利用する

寿命を確認できるフリーソフトを利用する

フリーソフトを利用すると、専門知識がなくてもSSDの寿命や状態を簡単に確認できます。

寿命を確認できるフリーソフトの代表例は「CrystalDiskInfo」です。CrystalDiskInfoを起動すると、SSDの状態が「正常」「注意」「異常」などの形で一目でわかります。「注意」や「異常」の場合はSSDの寿命が近づいているため、すぐにデータをバックアップしてSSDを交換しましょう。

フリーソフトを利用すると、以下の情報も確認できます。

- SSDの総書き込み量

- SSDの使用時間

- SSDの温度

- SSDのエラー発生率

寿命を確認できるフリーソフトで定期的にSSDの状態をチェックすることで、劣化の兆候を早期に発見できます。SSDの寿命を確認できるフリーソフトであるエーワンデータ版「CrystalDiskInfo」は、無料でダウンロードできます。

メーカー提供の診断ツールを利用する

SSDの寿命をより正確に知りたい場合はメーカー提供の診断ツールを使う方法がおすすめです。使用しているSSDのメーカー公式サイトから診断ツールをダウンロードし、定期的に状態を確認しましょう。

メーカー提供の診断ツールは自社のSSDに合わせて作られているため、一般的なソフトよりも信頼性の高い寿命の診断が可能です。無料で使える代表的なSSDの寿命診断ツールは以下のとおりです。

- Samsung Magician(サムスン)

- Crucial Storage Executive(クルーシャル)

- KIOXIA SSD Utility(キオクシア)

- Western Digital Kitfox(ウエスタンデジタル)

メーカー提供の診断ツールを使うと、SSDの寿命や総書き込み量などの専門的な情報を簡単にチェックできます。診断ツールによっては、SSDの性能を最新状態に保つアップデート機能も付いているため活用しましょう。

» Samsung「Samsung Magicianソフトウェア」(外部サイト)

» Crucial「Crucial Storage Executive」(外部サイト)

» KIOXIA「SSD Utilityマネージメントソフトウェア」(外部サイト)

» Western Digital「Western Digital Kitfox のダウンロード、インストールおよびドライブテスト、消去」(外部サイト)

SSDの寿命を延ばすための方法3選

SSDは使い方を工夫することで寿命が延び、大切なデータを長期間守れます。SSDの寿命を延ばす方法は以下のとおりです。

- データの書き換えを減らす

- SSDの空き容量を常に確保する

- SSDの使用環境(温度や湿度)を整える

データの書き換えを減らす

SSDは書き込みが増えるほど負担が重くなるため、寿命を延ばすにはデータの書き換え回数を減らす必要があります。不要な書き込みを減らすためにパソコンの設定を以下のとおり見直しましょう。

- デフラグ(最適化)を実行しない

- デフラグはHDDの読み書きを速くする機能ですが、SSDでは不要な書き換えを増やすだけなので実行しないようにしましょう。

- ハイバネーション(休止状態)を無効にする

- パソコンを休止状態にするたびにメモリの内容がSSDに書き込まれるため、ハイバネーションをオフにすると書き換えを減らせます。

- 一時ファイルの保存先を変更する

- 一時的に作るファイルの保存場所はSSDではなく、HDDやRAMディスクに変更しましょう。

- 仮想メモリを無効にする

- 仮想メモリはメモリが足りないときにSSDを一時的にメモリとして使う機能です。メモリに余裕がある場合は仮想メモリを無効にするか、保存先をHDDに変更しましょう。

- メモリを増設する

- パソコンの作業領域であるメモリを増やすとSSDをメモリ代わりに使う機会が減り、書き換え回数を減らせます。

データの書き換えを減らすことでSSDの寿命が延び、製品を安心して長く使用できます。

SSDの空き容量を常に確保する

SSDの寿命を延ばすため、空き容量はSSD全体の20~30%程度に保ちましょう。500GBのSSDなら、100~150GB程度の容量を空けておくと安心です。

SSDには特定の場所に負担を集中させないために、空き領域を利用してデータの書き込み場所を分散させる仕組みがあります。SSDが空き容量不足だとデータを書き込む際に既存データを移動させる作業が発生し、書き込み回数が増えて寿命が縮まります。

十分な空き容量があるとSSDのデータ整理機能が効率的に働き、快適な速度を保ちながら寿命を延ばすことが可能です。

SSDの使用環境(温度や湿度)を整える

SSDは熱や湿気に弱い精密な電子部品でできているため、寿命を延ばすには温度や湿度などの使用環境を整える必要があります。高すぎる温度はSSDの部品の劣化を早めるため、注意が必要です。急な温度変化で発生する結露はSSD内部の回路がショートして故障する原因になります。

SSDの故障を防ぎ、寿命を延ばすために以下の点に気を付けましょう。

- 製品が保証する温度の範囲でSSDを使う

- パソコンケース内の風通しを良くする

- 直射日光や暖房器具の近くを避けてSSDを設置する

- 湿度の高い場所ではSSDの使用を避ける

- SSDに強い衝撃を与えない

置き場所や使い方に少し配慮するだけで故障のリスクが大きく減り、SSDの寿命を延ばせます。

SSDに寿命があることを理解して適切な対策を取ろう

SSDはHDDと同様に寿命がある記憶装置です。書き込み回数の上限に近づくとSSDが寿命を迎え、データの書き込みが正常にできなくなるリスクが高まります。SSDのデータを守るには、寿命が近づいている兆候を見逃さずに対処する必要があります。

急なトラブルを防ぐために、フリーソフトやメーカー提供の診断ツールでSSDの残りの寿命を定期的にチェックしましょう。データの書き換えを減らしたり空き容量を確保したりするとSSDの負担が軽減され、寿命を延ばせます。

SSDの寿命が近づいた際はデータをバックアップし、速やかに交換しましょう。必要に応じてデータ復旧サービスを利用することでSSD内の大切なデータを守れます。